La disastrosa campagna di Russia della seconda guerra mondiale è troppo vicina per essere dimenticata. I caduti cerquetani sul fronte russo, Agostino Mastrodascio, Antonio Ruscio e Arcangelo Misantoni del btg. L’Aquila, e Pasquale Mazzetta, del Gruppo Montebello, se fossero sopravvissuti, avrebbero avuto rispettivamente 99, 96, 91 e 102 anni. Qualcuno potrebbe ancora essere in vita, godere dell’affetto dei nipoti e godere di buona memoria, una memoria che li avrebbe magari perseguitati e tormentati, come capita spesso a chi è stato massacrato dalla guerra. Il viaggio in Russia, a cui ho partecipato, dal Don a Nikolajewka, svoltosi a piedi per circa 200 km, organizzato dall’alpino veronese Renato Buselli nello scorso agosto, sulle orme della storia e della memoria, ha rappresentato una sensibile evoluzione nella comprensione dei fatti ed è stato anche un tentativo di far rivivere le giovani vite spezzate, seppur solo per breve tempo, attraverso lo sguardo di ciò che hanno guardato, calpestando la stessa terra. I viaggi, se non sono turistici, contengono sempre un briciolo di folle illusione! Nessuno meritava di essere ricordato più di loro, simbolo dell’atroce silenzio che la storia ha creato intorno a loro e intorno ad altri 100.000 compagni sepolti dal silenzio della steppa. “Datemi una spinta dal balcone, fate in modo che mi rompa una gamba, così non parto”. Questo chiedeva mio zio Antonio Ruscio alle sorelle Lucia e Maria durante la sua ultima visita lampo a Cerqueto: 24 ore di permesso in tutto da Sulmona. Triste presagio la Russia per chi aveva già partecipato alla campagna greco-albanese, sia pure per breve tempo, nell’ aprile 1941. Qualche settimana prima era ritornato da Gorizia per sollecitare la richiesta di esonero, previsto per i figli dei possidenti di una certa quantità di terreni. Il fratello più grande, Guido, sposato, viveva già a Roma. Il comune di Fano Adriano non aveva pubblicato la notizia e solo dopo minacciose insistenze, Antonio, insieme al padre Luigi, costrinse l’impiegato a tirar fuori la disposizione e produrre la domanda. Purtroppo la richiesta arrivò a Gorizia solo dopo la partenza del treno per il fronte.

La disastrosa campagna di Russia della seconda guerra mondiale è troppo vicina per essere dimenticata. I caduti cerquetani sul fronte russo, Agostino Mastrodascio, Antonio Ruscio e Arcangelo Misantoni del btg. L’Aquila, e Pasquale Mazzetta, del Gruppo Montebello, se fossero sopravvissuti, avrebbero avuto rispettivamente 99, 96, 91 e 102 anni. Qualcuno potrebbe ancora essere in vita, godere dell’affetto dei nipoti e godere di buona memoria, una memoria che li avrebbe magari perseguitati e tormentati, come capita spesso a chi è stato massacrato dalla guerra. Il viaggio in Russia, a cui ho partecipato, dal Don a Nikolajewka, svoltosi a piedi per circa 200 km, organizzato dall’alpino veronese Renato Buselli nello scorso agosto, sulle orme della storia e della memoria, ha rappresentato una sensibile evoluzione nella comprensione dei fatti ed è stato anche un tentativo di far rivivere le giovani vite spezzate, seppur solo per breve tempo, attraverso lo sguardo di ciò che hanno guardato, calpestando la stessa terra. I viaggi, se non sono turistici, contengono sempre un briciolo di folle illusione! Nessuno meritava di essere ricordato più di loro, simbolo dell’atroce silenzio che la storia ha creato intorno a loro e intorno ad altri 100.000 compagni sepolti dal silenzio della steppa. “Datemi una spinta dal balcone, fate in modo che mi rompa una gamba, così non parto”. Questo chiedeva mio zio Antonio Ruscio alle sorelle Lucia e Maria durante la sua ultima visita lampo a Cerqueto: 24 ore di permesso in tutto da Sulmona. Triste presagio la Russia per chi aveva già partecipato alla campagna greco-albanese, sia pure per breve tempo, nell’ aprile 1941. Qualche settimana prima era ritornato da Gorizia per sollecitare la richiesta di esonero, previsto per i figli dei possidenti di una certa quantità di terreni. Il fratello più grande, Guido, sposato, viveva già a Roma. Il comune di Fano Adriano non aveva pubblicato la notizia e solo dopo minacciose insistenze, Antonio, insieme al padre Luigi, costrinse l’impiegato a tirar fuori la disposizione e produrre la domanda. Purtroppo la richiesta arrivò a Gorizia solo dopo la partenza del treno per il fronte.

Il viaggio verso il Don

L’avventura della Julia in Russia incominciò nell’agosto del 1942. Il C.A.A., inviato sul fronte russo, fu costituito dallo Stato Maggiore nella primavera del 1942.  Di esso vennero chiamate a far parte le DIV Cuneense, Tridentinae Julia. La Julia era formata dall’VIII Reg. Alpini (btg. Tolmezzo, Gemona e Cividale), dal IX Reg. Alpini (btg. Vicenza, L’Aquila e Val Cismon), dal III Art. alp. (gruppi Conegliano, Udine, Val Piave e Gruppo Misto) e dal III btg. Misto Genio. Il btg. L’Aquila, dal motto D’Aquila Penne, Ugne di Leonessa, frutto della fantasia creativa di D’Annunzio, ad indicare le quattro città abruzzesi, L’Aquila, Penne, Ugne (attuale Orsogna) e Leonessa, da cui provenivano i suoi uomini, era composto da una cp. Comando, tre cp. alpini (93ª, 108ª, 143ª ) e la 119ª cp. A.A. Partito da Gorizia il 18 agosto, fu scaricato il 27 settembre a Izyum (Ucraina) dopo un lungo viaggio su convogli di carri merce

Di esso vennero chiamate a far parte le DIV Cuneense, Tridentinae Julia. La Julia era formata dall’VIII Reg. Alpini (btg. Tolmezzo, Gemona e Cividale), dal IX Reg. Alpini (btg. Vicenza, L’Aquila e Val Cismon), dal III Art. alp. (gruppi Conegliano, Udine, Val Piave e Gruppo Misto) e dal III btg. Misto Genio. Il btg. L’Aquila, dal motto D’Aquila Penne, Ugne di Leonessa, frutto della fantasia creativa di D’Annunzio, ad indicare le quattro città abruzzesi, L’Aquila, Penne, Ugne (attuale Orsogna) e Leonessa, da cui provenivano i suoi uomini, era composto da una cp. Comando, tre cp. alpini (93ª, 108ª, 143ª ) e la 119ª cp. A.A. Partito da Gorizia il 18 agosto, fu scaricato il 27 settembre a Izyum (Ucraina) dopo un lungo viaggio su convogli di carri merce  attraverso Monaco, Lipsia, Varsavia, Minsk, Gomel, Charkiv. “Siamo scesi dal treno due giorni fa, ci fermeremo qui qualche giorno. Non sembra male. Per l’avvenire speriamo che tutto vada bene. Io Antonio e Arcangelo stiamo tutti insieme e stiamo bene”. Così scriveva Agostino Mastrodascio il 29 agosto. Il C.A.A. era destinato alle dipendenze della 14ª Armata tedesca, operante sulle montagne del Caucaso. Ma a Izyum, giunse l’ordine, che deluse tutti, di partire al più presto per Vorosilograd, nella pianure del Donez, e passare alle dipendenze dell’8a A. italiana. Secondo l’antica tradizione militare italiana, ci andarono a piedi. Furono più di 300 chilometri nella steppa, prima di giungere sul Don e prendere posizione tra Kuvsin e Karabut. Il comando della Julia risiedeva a Kureni.

attraverso Monaco, Lipsia, Varsavia, Minsk, Gomel, Charkiv. “Siamo scesi dal treno due giorni fa, ci fermeremo qui qualche giorno. Non sembra male. Per l’avvenire speriamo che tutto vada bene. Io Antonio e Arcangelo stiamo tutti insieme e stiamo bene”. Così scriveva Agostino Mastrodascio il 29 agosto. Il C.A.A. era destinato alle dipendenze della 14ª Armata tedesca, operante sulle montagne del Caucaso. Ma a Izyum, giunse l’ordine, che deluse tutti, di partire al più presto per Vorosilograd, nella pianure del Donez, e passare alle dipendenze dell’8a A. italiana. Secondo l’antica tradizione militare italiana, ci andarono a piedi. Furono più di 300 chilometri nella steppa, prima di giungere sul Don e prendere posizione tra Kuvsin e Karabut. Il comando della Julia risiedeva a Kureni.

L’operazione Barbarossa, da parte dei tedeschi contro l’URSS, era iniziata il 22 giugno del 1941 infrangendo un patto di non aggressione stipulato due anni prima.

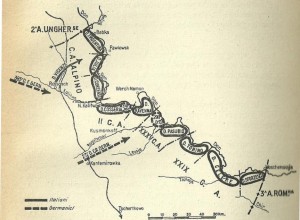

Con più di tre milioni di soldati, 12 armate tedesche sfondarono lo schieramento nemico molto più numeroso, di cinque milioni di soldati, su un fronte lungo 1600 chilometri, dal Baltico al Mar Nero. Mussolini, abbagliato dalla crociata antibolscevica, offrì subito il suo appoggio. Hitler all’inizio lo rifiutò, preferendo gli italiani impegnati in Africa, ma alla fine il dittatore nazista per necessità accettò. Furono prima spedite le divisioni del CSIR, in azione dall’estate del 1941 , e poi altre unità, che presero il nome di Armir, 8a Armata Italiana in Russia. In totale furono spediti nella campagna sovietica circa 230 mila soldati italiani. Nel settembre del ‘42 la linea del fronte del medio Don, ampia 270 km, risultava così composta lungo la destra del Don da nord: 2a A. ungherese, C.A.A. (Tridentina, Julia, Cuneense) le DIV di fanteria: Cosseria, Ravenna, 298a tedesca, Pasubio, Torino, Celere, Sforzesca, 3a A. rumena.

Con più di tre milioni di soldati, 12 armate tedesche sfondarono lo schieramento nemico molto più numeroso, di cinque milioni di soldati, su un fronte lungo 1600 chilometri, dal Baltico al Mar Nero. Mussolini, abbagliato dalla crociata antibolscevica, offrì subito il suo appoggio. Hitler all’inizio lo rifiutò, preferendo gli italiani impegnati in Africa, ma alla fine il dittatore nazista per necessità accettò. Furono prima spedite le divisioni del CSIR, in azione dall’estate del 1941 , e poi altre unità, che presero il nome di Armir, 8a Armata Italiana in Russia. In totale furono spediti nella campagna sovietica circa 230 mila soldati italiani. Nel settembre del ‘42 la linea del fronte del medio Don, ampia 270 km, risultava così composta lungo la destra del Don da nord: 2a A. ungherese, C.A.A. (Tridentina, Julia, Cuneense) le DIV di fanteria: Cosseria, Ravenna, 298a tedesca, Pasubio, Torino, Celere, Sforzesca, 3a A. rumena.

Le operazioni del battaglione L’Aquila nel dicembre 1942 – Settori Selenj Yar e Ivanovka

Le operazioni del battaglione L’Aquila nel dicembre 1942 – Settori Selenj Yar e Ivanovka

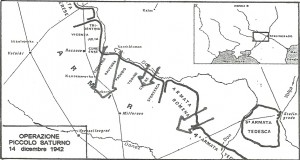

Fino al 15 dicembre il C.A.A. ebbe un periodo di calma, in cui i reparti rafforzarono le difese sul fiume e approntarono i ricoveri per l’inverno imminente. Era in corso, infatti, molto più a sud, la grande battaglia di Stalingrado in cui i russi erano completamente impegnati ad impedire ai tedeschi di dilagare oltre il Volga. Con un considerevole numero di DIV, i russi passarono alla controffensiva, che iniziò il 14 novembre (Operazione Urano), e quattro giorni dopo la 6a A. tedesca si trovò isolata e accerchiata, senza possibilità di salvezza. Allargarono poi la breccia e attaccarono l’11 dicembre (Operazione Piccolo Saturno) sul fronte tenuto dalle DIV di fanteria, Ravenna e Cosseria, a sud del C.A.A. Malgrado la tenace resistenza dei fanti della Ravenna, i russi, superiori per uomini e mezzi, conquistarono il 19 dicembre Kantemirovka, minacciando di accerchiare tutto il C.A.A. Il 17 il nemico riuscì a penetrare nel fronte della 385a DIV tedesca e della DIV Ravenna, alla destra della Cuneense, determinando una falla fra Novo Kalitwa e la valle del Bogutschar. Occorreva chiudere la falla e a questo compito fu destinata la Julia. Venne approntato un gruppo d’intervento costituito dai btg. di seconda schiera, L’Aquila e Tolmezzo, da due batterie del III Reg. Art. alp., la 13a del gruppo Conegliano e la 34a del gruppo Udine e un gruppo artiglieria contro-aerea dello stesso Reg.

sul fronte tenuto dalle DIV di fanteria, Ravenna e Cosseria, a sud del C.A.A. Malgrado la tenace resistenza dei fanti della Ravenna, i russi, superiori per uomini e mezzi, conquistarono il 19 dicembre Kantemirovka, minacciando di accerchiare tutto il C.A.A. Il 17 il nemico riuscì a penetrare nel fronte della 385a DIV tedesca e della DIV Ravenna, alla destra della Cuneense, determinando una falla fra Novo Kalitwa e la valle del Bogutschar. Occorreva chiudere la falla e a questo compito fu destinata la Julia. Venne approntato un gruppo d’intervento costituito dai btg. di seconda schiera, L’Aquila e Tolmezzo, da due batterie del III Reg. Art. alp., la 13a del gruppo Conegliano e la 34a del gruppo Udine e un gruppo artiglieria contro-aerea dello stesso Reg.  Il giorno 16 dicembre il gruppo di intervento iniziò il movimento per schierarsi sulle posizioni nelle quali resisteva ancora la Cosseria. Il giorno seguente arrivò l’ordine che tutta la DIV Julia si doveva trasferire alle dipendenze del II CA. Nonostante il freddo intensissimo e le bufere, i reparti lasciarono le trincee e i ricoveri costruiti in due mesi di intensa attività e il giorno 19 si trasferirono nel nuovo fronte, dove non trovarono né un ricovero, né una trincea. Il trasferimento, a 150 km di distanza, fu molto complicato e difficile per l’incertezza della destinazione, l’insufficienza dei mezzi di trasporto, lo stato delle strade, o meglio dei tracciati con il fondo gelato, non riconoscibili di notte con la neve fresca, il freddo, la necessità dei fari spenti, i mezzi inadatti a quel terreno, sotto il bersaglio dall’aviazione russa in trasferimento. La cp. 143a cp. del btg. L’Aquila, di cui faceva parte il caporale Antonio Ruscio, partita in anticipo insieme alla 13a del gruppo Conegliano, passò per Mitrovannovka e anziché dirigersi verso Taly, fu deviata verso Criniknaja e poi verso Ivanovka, impiegò trenta ore, per non parlare del btg. Tolmezzo che impiegò 3 giorni nonostante i 50 km in meno da percorrere.

Il giorno 16 dicembre il gruppo di intervento iniziò il movimento per schierarsi sulle posizioni nelle quali resisteva ancora la Cosseria. Il giorno seguente arrivò l’ordine che tutta la DIV Julia si doveva trasferire alle dipendenze del II CA. Nonostante il freddo intensissimo e le bufere, i reparti lasciarono le trincee e i ricoveri costruiti in due mesi di intensa attività e il giorno 19 si trasferirono nel nuovo fronte, dove non trovarono né un ricovero, né una trincea. Il trasferimento, a 150 km di distanza, fu molto complicato e difficile per l’incertezza della destinazione, l’insufficienza dei mezzi di trasporto, lo stato delle strade, o meglio dei tracciati con il fondo gelato, non riconoscibili di notte con la neve fresca, il freddo, la necessità dei fari spenti, i mezzi inadatti a quel terreno, sotto il bersaglio dall’aviazione russa in trasferimento. La cp. 143a cp. del btg. L’Aquila, di cui faceva parte il caporale Antonio Ruscio, partita in anticipo insieme alla 13a del gruppo Conegliano, passò per Mitrovannovka e anziché dirigersi verso Taly, fu deviata verso Criniknaja e poi verso Ivanovka, impiegò trenta ore, per non parlare del btg. Tolmezzo che impiegò 3 giorni nonostante i 50 km in meno da percorrere.  La 143a, arrivata la sera prima, venne schierata a difesa di Ivanovka a fianco del btg. Monte Cervino, già lì, impegnato in durissimi combattimenti, mentre la batteria del Conegliano prendeva posizione al centro del paese. Il 20 dicembre, completati i movimenti, la Julia era schierata nella vallata del Cernaja Kalitva, fra Ivanovka, Krinicnaja e Golubaja Kriniza, a destra della Cuneense. Nel pomeriggio a Ivanovka arrivarono i russi sottoponendo il villaggio a un micidiale tiro di artiglieria e di katiusce. I tedeschi, schierati a destra e a sinistra, si ritirarono senza informare gli italiani. Il comandante del Monte Cervino riuscì a fatica a trovare il loro comando e ad ottenere l’autorizzazione di arretrare. Il comando tedesco ordinò alle tre compagnie uscite da Ivanovka di difendere le quote 153,3; 197,1 e 204,6 verso ovest. Alle ore 23 giunsero sul posto le altre due compagnie del btg. L’Aquila, che rilevavano le posizioni da poco assunte dalla 143a e dalle due del Monte Cervino, mentre queste andarono di rincalzo al quadrivio di Selenj Yar. Qui prendeva posizione anche la cp. 119a A.A., di cui facevano parte Agostino Mastrodascio e Arcangelo Misantoni, insieme alla 34a del gruppo Udine mentre la 13 a del Conegliano venne dirottata nel settore del btg. Tolmezzo. I giorni seguenti per il btg. L’Aquila furono durissimi, in balia delle micidiali katiuscie e dei T34.

La 143a, arrivata la sera prima, venne schierata a difesa di Ivanovka a fianco del btg. Monte Cervino, già lì, impegnato in durissimi combattimenti, mentre la batteria del Conegliano prendeva posizione al centro del paese. Il 20 dicembre, completati i movimenti, la Julia era schierata nella vallata del Cernaja Kalitva, fra Ivanovka, Krinicnaja e Golubaja Kriniza, a destra della Cuneense. Nel pomeriggio a Ivanovka arrivarono i russi sottoponendo il villaggio a un micidiale tiro di artiglieria e di katiusce. I tedeschi, schierati a destra e a sinistra, si ritirarono senza informare gli italiani. Il comandante del Monte Cervino riuscì a fatica a trovare il loro comando e ad ottenere l’autorizzazione di arretrare. Il comando tedesco ordinò alle tre compagnie uscite da Ivanovka di difendere le quote 153,3; 197,1 e 204,6 verso ovest. Alle ore 23 giunsero sul posto le altre due compagnie del btg. L’Aquila, che rilevavano le posizioni da poco assunte dalla 143a e dalle due del Monte Cervino, mentre queste andarono di rincalzo al quadrivio di Selenj Yar. Qui prendeva posizione anche la cp. 119a A.A., di cui facevano parte Agostino Mastrodascio e Arcangelo Misantoni, insieme alla 34a del gruppo Udine mentre la 13 a del Conegliano venne dirottata nel settore del btg. Tolmezzo. I giorni seguenti per il btg. L’Aquila furono durissimi, in balia delle micidiali katiuscie e dei T34.  La mattina del 21 l’aviazione sovietica bombardava e mitragliava ripetutamente le quote tenute dalle cp. del btg. L’Aquila nonché lo schieramento delle artiglierie e i comandi del quadrivio a Seleny Yar e a Komarov. Il fuoco violentissimo si scatenò per diverse ore su quota 204,6, tenuta dalla 93 a cp, e la compagnia fu costretta ad arretrare su quota 197,1. Intervenne allora la cp. 143a insieme al plotone arditi sciatori e riconquistarono la quota, dopo quattro ore di durissima lotta. Subito dopo i russi sferrarono un altro attacco a quota 153,3, occupata dalla 108a, ma furono fermati dalla 2a cp. del btg. Monte Cervino. Ci furono diverse perdite e tanti caduti e congelati.

La mattina del 21 l’aviazione sovietica bombardava e mitragliava ripetutamente le quote tenute dalle cp. del btg. L’Aquila nonché lo schieramento delle artiglierie e i comandi del quadrivio a Seleny Yar e a Komarov. Il fuoco violentissimo si scatenò per diverse ore su quota 204,6, tenuta dalla 93 a cp, e la compagnia fu costretta ad arretrare su quota 197,1. Intervenne allora la cp. 143a insieme al plotone arditi sciatori e riconquistarono la quota, dopo quattro ore di durissima lotta. Subito dopo i russi sferrarono un altro attacco a quota 153,3, occupata dalla 108a, ma furono fermati dalla 2a cp. del btg. Monte Cervino. Ci furono diverse perdite e tanti caduti e congelati. Il comando tedesco assegnò in appoggio al settore 10 Panzerjäger, ossia semoventi. Il 22 dicembre all’alba due btg. russi attaccarono di sorpresa quota 204,6 tenuta dalla 143a cp. La cp. si difese eroicamente per cinque ore, ma lo sbarramento di artiglieria che tutti i nostri cannoni, mortai e pezzi anticarro fecero cadere sui russi, insieme a quello delle artigliere tedesche, non riuscirono a fermare i russi, che al prezzo di innumerevoli perdite riconquistarono la quota. Fatta intervenire l’aviazione tedesca per bombardare la quota perduta, gli stukas, per errore, spezzonarono q. 153,3, difesa dalla 108a cp., procurando diversi feriti. Poco dopo mezzogiorno una pattuglia esplorante del btg. Monte Cervino segnalò altre forze infiltrate tra il settore del btg. L’Aquila e quello tedesco, immediatamente a sinistra. La 1a cp Monte Cervino contrattaccò con l’appoggio di tre semoventi tedeschi. La lotta fu durissima, accorsero nella mischia uomini del comando di battaglione e dei servizi, magazzinieri e cucinieri. Anche la 93a cp. ripartì al contrattacco sempre con l’aiuto dei semoventi e infine la tormentata quota venne riconquistata. Solo dopo dieci ore la lotta finì. Numerose furono le perdite. Su queste posizioni, negli attacchi e contrattacchi, che si susseguivano senza pace, cadde, a opera del nemico e del freddo tremendo, il fiore dei btg. della Julia. Negli altri settori il btg. Tolmezzo, il Cividale a difesa di q. 176,2, e il Conegliano fronteggiavano le inesauribili forze nemiche. Il 23 dicembre arrivò il btg. Val Cismon a rinsaldare le provate compagnie del btg. L’Aquila, alle quali, come a quelle del Monte Cervino, dalla mezzanotte furono assegnati due giorni di riposo. La cattura di Antonio Ruscio, secondo i dati ufficiali, avvenne proprio il 22 dicembre. I prigionieri furono raccolti in un primo momento a Ivanovka. Erano in 49, la vigilia di Natale, come testimonia Alfonso Di Michele di Intermesoli, catturato anch’egli il 23 dicembre.1

Il comando tedesco assegnò in appoggio al settore 10 Panzerjäger, ossia semoventi. Il 22 dicembre all’alba due btg. russi attaccarono di sorpresa quota 204,6 tenuta dalla 143a cp. La cp. si difese eroicamente per cinque ore, ma lo sbarramento di artiglieria che tutti i nostri cannoni, mortai e pezzi anticarro fecero cadere sui russi, insieme a quello delle artigliere tedesche, non riuscirono a fermare i russi, che al prezzo di innumerevoli perdite riconquistarono la quota. Fatta intervenire l’aviazione tedesca per bombardare la quota perduta, gli stukas, per errore, spezzonarono q. 153,3, difesa dalla 108a cp., procurando diversi feriti. Poco dopo mezzogiorno una pattuglia esplorante del btg. Monte Cervino segnalò altre forze infiltrate tra il settore del btg. L’Aquila e quello tedesco, immediatamente a sinistra. La 1a cp Monte Cervino contrattaccò con l’appoggio di tre semoventi tedeschi. La lotta fu durissima, accorsero nella mischia uomini del comando di battaglione e dei servizi, magazzinieri e cucinieri. Anche la 93a cp. ripartì al contrattacco sempre con l’aiuto dei semoventi e infine la tormentata quota venne riconquistata. Solo dopo dieci ore la lotta finì. Numerose furono le perdite. Su queste posizioni, negli attacchi e contrattacchi, che si susseguivano senza pace, cadde, a opera del nemico e del freddo tremendo, il fiore dei btg. della Julia. Negli altri settori il btg. Tolmezzo, il Cividale a difesa di q. 176,2, e il Conegliano fronteggiavano le inesauribili forze nemiche. Il 23 dicembre arrivò il btg. Val Cismon a rinsaldare le provate compagnie del btg. L’Aquila, alle quali, come a quelle del Monte Cervino, dalla mezzanotte furono assegnati due giorni di riposo. La cattura di Antonio Ruscio, secondo i dati ufficiali, avvenne proprio il 22 dicembre. I prigionieri furono raccolti in un primo momento a Ivanovka. Erano in 49, la vigilia di Natale, come testimonia Alfonso Di Michele di Intermesoli, catturato anch’egli il 23 dicembre.1

Su queste posizioni, i battaglioni della Julia fino al 17 gennaio 1943, formando una barriera infrangibile, si impegnarono in una serie ininterrotta di duri combattimenti, che si svolsero in condizioni tremende di clima e di ambiente e nei quali il valore e il coraggio dovettero supplire allo squilibrio delle forze e dei mezzi. Dal terreno, gelato per più di un metro, era difficile ricavare ricoveri e trincee senza attrezzi adeguati e nel breve tempo concesso dagli avversari. Quasi tutti erano costretti a vivere all’addiaccio, al massimo  coperti da un telo tenda sopra la testa e da un altro sul terreno gelato. L’equipaggiamento non era affatto adatto a sopportare il freddo micidiale e neppure la precarietà e la qualità del vettovagliamento: sempre e solo gallette e scatolette di carne gelate senza mai qualcosa di caldo.

coperti da un telo tenda sopra la testa e da un altro sul terreno gelato. L’equipaggiamento non era affatto adatto a sopportare il freddo micidiale e neppure la precarietà e la qualità del vettovagliamento: sempre e solo gallette e scatolette di carne gelate senza mai qualcosa di caldo.  In una delle ultime lettere pervenute, dei primi di gennaio, Agostino scriveva di aver conosciuto stëcchiulë, termine preso dal gergo dei cardatori di lana, ben noto ai cerquetani, per dire che soffrivano la fame, sicuramente incomprensibile ai censori. Bisognava superare anche la censura delle lettere!Anche quando le cucine cominciarono a funzionare, al soldato in prima linea la pasta asciutta arrivava come un blocco di ghiaccio e così era la pagnotta, che si doveva tagliare con l’accetta.Una resistenza continua ai continui attacchi dei russi. La divisione Julia fu denominata anche dai tedeschi la divisione miracolo (29 dicembre 1942).

In una delle ultime lettere pervenute, dei primi di gennaio, Agostino scriveva di aver conosciuto stëcchiulë, termine preso dal gergo dei cardatori di lana, ben noto ai cerquetani, per dire che soffrivano la fame, sicuramente incomprensibile ai censori. Bisognava superare anche la censura delle lettere!Anche quando le cucine cominciarono a funzionare, al soldato in prima linea la pasta asciutta arrivava come un blocco di ghiaccio e così era la pagnotta, che si doveva tagliare con l’accetta.Una resistenza continua ai continui attacchi dei russi. La divisione Julia fu denominata anche dai tedeschi la divisione miracolo (29 dicembre 1942).

Il gruppo Montebello nell’ansa del “cappello frigio” – Il ripiegamento

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre 1942 anche il Gruppo Montebello aveva raggiunto in Russia il comando del rgpt. «3 Gennaio», di cui faceva parte insieme alla Legione Tagliamento, dislocandosi a Krassnaja Sarja, in rinforzo al settore operativo della 3a Divisione Celere, mentre il Tagliamento dipendeva dalla Divisione Sforzesca. Il Gruppo CC.NN.Montebello era costituito da due btg. di assaltatori: il VI btg. ed il XXX btg. e dal XII btg A.A. Del XXX btg. M, gruppo autocarrato Montebello, 3a cp. Mitraglieri faceva parte il nostro Pasquale Mazzetta.

Per migliorarne l’efficienza bellica, i Battaglioni “M” erano stati sottoposti a speciali corsi di addestramento presso il “Campo Battaglioni M” a Roma-Trastevere. Con il rimaneggiamento dello schieramento della 8a A. in previsione della stagione invernale, il 2 novembre anche il rgpt. 3 Gennaio veniva dislocato e i suoi due gruppi si riunivano nella zona di Radtschenskoje-Liptschanka, come riserva a favore della DIV Pasubio. La linea occupata dal XXXV CA (CSIR), di ampiezza di oltre 40 chilometri in linea d’aria, risultava estesissima in rapporto alle forze difensive. L’esigenza imposta dagli ordini superiori di assicurare la continuità di vigilanza e di fuoco sul Don ed il fatto che il corso del fiume, sempre più profondamente gelato, non costituiva più ostacolo per l’attaccante, aveva determinato uno schieramento lineare delle forze, senza profondità, incapace di resistere a lungo ad un consistente attacco, mentre in teoria, secondo gli ordini dell’OKW, il Don sarebbe dovuto risultare intransitabile e la resistenza della difesa avrebbe permesso alle forze retrostanti di arrivare e di contrattaccare.

Per migliorarne l’efficienza bellica, i Battaglioni “M” erano stati sottoposti a speciali corsi di addestramento presso il “Campo Battaglioni M” a Roma-Trastevere. Con il rimaneggiamento dello schieramento della 8a A. in previsione della stagione invernale, il 2 novembre anche il rgpt. 3 Gennaio veniva dislocato e i suoi due gruppi si riunivano nella zona di Radtschenskoje-Liptschanka, come riserva a favore della DIV Pasubio. La linea occupata dal XXXV CA (CSIR), di ampiezza di oltre 40 chilometri in linea d’aria, risultava estesissima in rapporto alle forze difensive. L’esigenza imposta dagli ordini superiori di assicurare la continuità di vigilanza e di fuoco sul Don ed il fatto che il corso del fiume, sempre più profondamente gelato, non costituiva più ostacolo per l’attaccante, aveva determinato uno schieramento lineare delle forze, senza profondità, incapace di resistere a lungo ad un consistente attacco, mentre in teoria, secondo gli ordini dell’OKW, il Don sarebbe dovuto risultare intransitabile e la resistenza della difesa avrebbe permesso alle forze retrostanti di arrivare e di contrattaccare.

L’8 dicembre 1942 il XXX btg. risultava dislocato a Poltawka, rinforzato da una parte del XII btg. A.A., insieme ad altri reparti, per battere gli ammassamenti nemici nelle balke (gigantesche crepe del terreno, avvallamenti) a nord della quota 159,4. Il giorno 9 dicembre a quota 198,7 fu ordinato al XXX btg. e ai rinforzi di distruggere il nemico, dotando ciascuna cp. di un plotone di mitraglieri, uno di guastatori e una squadra di lanciafiamme. Il 10 dicembre, in piena notte, i reparti mossero dalle posizioni. Il tratto di fronte, ampio circa due chilometri, aveva ridotto la forza d’urto. Le compagnie irruppero sul nemico e, a colpi di bombe a mano e di pugnale, annientarono il reparto attaccato e i superstiti si diedero alla fuga oltre il Don. Le postazioni conquistate furono tutte distrutte e catturati diversi prigionieri e molte armi. Il contrattacco venne respinto con ulteriori perdite. Il XXX btg.fu ridotto a non più di 400 assaltatori, pertanto venne sostituito dal LXXIX btg. Dall’11 al 15 dicembre, dopo ripetuti attacchi il caposaldo di Ogalew nell’ansa del Don (per la sua forma chiamata dai fanti cappello frigio), dove pochi superstiti continuavano a resistere, fu sommerso dai russi con l’arrivo di sempre nuovi reparti, nonostante l’intervento di altre compagnie CC.NN. compreso il VI btg. Montebello. Stremato il 15 dicembre il gruppo Tagliamento rientrava a Getreide per riordinarsi e il gruppo Montebello veniva subito dopo destinato alle dipendenze del LXXX Reg. di fanteria Roma e alle 5 del 16 dicembre aveva inizio il movimento.

L’azione del nemico si sviluppò con particolare violenza nel tratto di fronte Krassnogorowka-Abrossimowo-Monastyrschina, non preparata da fuoco d’artiglieria, ma appoggiata abbondantemente dalle armi pesanti della fanteria, in particolare dai mortai. I russi intanto si consolidavano sulle quote, già conquistate, 175,5, 178,3 e 187,6, sovrastanti il vallone di Artykulnyj Schlucht.

L’azione del nemico si sviluppò con particolare violenza nel tratto di fronte Krassnogorowka-Abrossimowo-Monastyrschina, non preparata da fuoco d’artiglieria, ma appoggiata abbondantemente dalle armi pesanti della fanteria, in particolare dai mortai. I russi intanto si consolidavano sulle quote, già conquistate, 175,5, 178,3 e 187,6, sovrastanti il vallone di Artykulnyj Schlucht.

Il Comando della DIV dispose quindi che il Gruppo Montebello si schierasse dalle propaggini sud orientali di quota 201 fino ad affacciarsi sul vallone Getreide – Monastyrschina, collegato a sinistra con il LXXIX btg. e a destra con un piccolo caposaldo dell’ LXXX fanteria. La linea era totalmente sprovvista di opere campali; il terreno, profondamente gelato, non consentiva alcun lavoro. Per tutta la giornata del 17 fu una serie continua di attacchi e contrattacchi, che costarono ai due contendenti gravi perdite di uomini e materiali. La temperatura bassissima della notte precedente il 18 dicembre provocò ulteriori vittime. La situazione era sempre più critica a causa delle numerose infiltrazioni del nemico; si cercò di opporre elementi delle retrovie. All’alba del 18 dicembre il nemico riprese ad attaccare in un’alternanza di successi e insuccessi che impegnò duramente gli stremati combattenti italiani: un’azione di forza dei sovietici, condotta contro le posizioni della quota 201,1 tenute dal rgpt. 3 Gennaio, in cooperazione con il sopraggiunto LII Reg. di fanteria tedesco (298a DIV), fu respinta con gravissime perdite sovietiche, dovute sia al fuoco delle fanterie, sia alle intense e precise azioni dell’artiglieria italiana. A metà giornata l’azione esplorante di pattuglie italiane, uscite per determinare la situazione del nemico, provocò una vivace reazione e si accesero violenti scontri. Le pattuglie rientrarono con informazioni, prigionieri e bottino. Ma il 19 dicembre la DIV Pasubio veniva completamente isolata. Alle ore 12 alla Pasubio veniva ordinato il ripiegamento e l’abbandono dell’ansa del cappello frigio. Alle ore 15 si ordinava ai reparti la nuova linea di movimento per raggiungere Werchnje Miskowici-Nasarow e costituirne la r etroguardia. Nella notte veniva raggiunto l’abitato di Medowa, verso le ore 9 del 20 dicembre quello di Popowka. I reparti legionari, con la DIV Torino, in cooperazione con reparti tedeschi, combatterono ancora per rompere l’accerchiamento. Verso le ore 22 la colonna arrivò a Posdnjakow, il 21 dicembre venne ripresa la marcia. La mattina del 22 dicembre venne richiesto alle camicie nere di aprire un varco in un nuovo accerchiamento. Il successo si ottenne ma il Gruppo Montebello aveva intanto perduto altri 115 caduti, 380 feriti, 66 congelati, compresi 32 ufficiali. Il Gruppo Tagliamento aveva subito perdite analoghe. Verso le ore 23 la colonna riprendeva il movimento, che poteva essere seguito solamente da pochi; feriti e congelati gravi venivano lasciati sul posto. Qui si perdono le tracce di Pasquale Mazzetta. A Cerqueto aveva lasciato la giovane moglie, Lisetta Bianchini, dopo soli 14 mesi di matrimonio. L’attesa per un eventuale ritorno è durata tutta una vita fino alla comunicazione ufficiale di morte presunta, pervenuta solo nel 1996, dopo 54 lunghissimi anni.

etroguardia. Nella notte veniva raggiunto l’abitato di Medowa, verso le ore 9 del 20 dicembre quello di Popowka. I reparti legionari, con la DIV Torino, in cooperazione con reparti tedeschi, combatterono ancora per rompere l’accerchiamento. Verso le ore 22 la colonna arrivò a Posdnjakow, il 21 dicembre venne ripresa la marcia. La mattina del 22 dicembre venne richiesto alle camicie nere di aprire un varco in un nuovo accerchiamento. Il successo si ottenne ma il Gruppo Montebello aveva intanto perduto altri 115 caduti, 380 feriti, 66 congelati, compresi 32 ufficiali. Il Gruppo Tagliamento aveva subito perdite analoghe. Verso le ore 23 la colonna riprendeva il movimento, che poteva essere seguito solamente da pochi; feriti e congelati gravi venivano lasciati sul posto. Qui si perdono le tracce di Pasquale Mazzetta. A Cerqueto aveva lasciato la giovane moglie, Lisetta Bianchini, dopo soli 14 mesi di matrimonio. L’attesa per un eventuale ritorno è durata tutta una vita fino alla comunicazione ufficiale di morte presunta, pervenuta solo nel 1996, dopo 54 lunghissimi anni.

Alle ore 9 del 24 dicembre, i reparti raggiungevano Bukarewskji ed all’imbrunire erano a Pressianowskji. Trascorrevano in faticosa marcia la notte santa di Natale ed alle ore 10 del 25 dicembre erano a Scheptukowka. La colonna giungeva a Tschertkowo alle ore 1 del 26 dicembre. In quell’abitato, insieme ad elementi delle DIV di fanteria italiana e tedesca, i resti del rgpt 3 Gennaio subivano un assedio di ventun giorni. Ancora dovette ripetersi il doloroso abbandono dei feriti e dei congelati che non potevano marciare. Il 15 gennaio 1943 solo 300 camicie nere del rgpt 3 Gennaio potevano ancora partecipare alla rottura del cerchio dell’assedio. Di esse soltanto 200 raggiunsero la base di Woroschilowgrad o gli ospedali di Starobelsk. Il Comando del rgpt. 3 Gennaio, a Millerowo, aveva ricevuto il 7 gennaio l’ordine di trasferirsi a Woroschilowgrad, unendosi alle unità tedesche. Alla fine del ripiegamento il totale generale delle perdite nella battaglia invernale era di 2.170 pari al 77,5 per cento della forza presente al 1° dicembre 1942. Tutti i partecipanti agli avvenimenti del rgpt 3 Gennaio risulteranno dispersi.

La tragica ritirata verso ovest

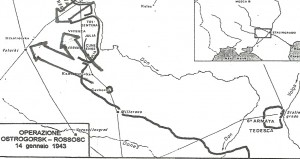

Intanto il 12 gennaio scattava la terza offensiva russa (operazione Ostrogorzk-Rossoš), frutto del lavoro preparatorio dei generali Golikov e Moskalenko, comandante della 40ª A. sovietica, incaricata di attaccare le posizioni ungheresi dalla testa di ponte sul Don di Storozevoje, che era stata conquistata dalle truppe sovietiche fin dall’estate 1942. A partire dal 3 gennaio il piano venne testato sul posto dai generali Žukov e di Vasilevskij; i sovietici riuscìrono a sfondare a destra, nel settore del Gruppo tedesco Fegelein, e all’estrema sinistra, nel settore della 2ª A. ungherese. Al mattino del giorno 15 gennaio, verso le 5, una colonna corazzata russa giunse a Rossoš, sede del comando del C.A.A. A., così, mentre gli uomini della Julia e delle due altre DIV Alpine tenevano saldamente la linea del Don, il comando del CA a Rossoš (arretrato di una quarantina di chilometri) si vide attaccato di sorpresa da carri armati russi provenienti dalle retrovie, infiltratisi attraverso la falla aperta a sud di quel settore.

Intanto il 12 gennaio scattava la terza offensiva russa (operazione Ostrogorzk-Rossoš), frutto del lavoro preparatorio dei generali Golikov e Moskalenko, comandante della 40ª A. sovietica, incaricata di attaccare le posizioni ungheresi dalla testa di ponte sul Don di Storozevoje, che era stata conquistata dalle truppe sovietiche fin dall’estate 1942. A partire dal 3 gennaio il piano venne testato sul posto dai generali Žukov e di Vasilevskij; i sovietici riuscìrono a sfondare a destra, nel settore del Gruppo tedesco Fegelein, e all’estrema sinistra, nel settore della 2ª A. ungherese. Al mattino del giorno 15 gennaio, verso le 5, una colonna corazzata russa giunse a Rossoš, sede del comando del C.A.A. A., così, mentre gli uomini della Julia e delle due altre DIV Alpine tenevano saldamente la linea del Don, il comando del CA a Rossoš (arretrato di una quarantina di chilometri) si vide attaccato di sorpresa da carri armati russi provenienti dalle retrovie, infiltratisi attraverso la falla aperta a sud di quel settore.

La reazione delle truppe italiane del presidio di Rossoš fu pronta ed efficace, mentre mancò l’appoggio dei reparti tedeschi facenti parte del presidio. Si seppe poi che nella notte, all’insaputa di tutti, avevano lasciato Rossoš. Il comandante dell’8ª A. italiana, generale Gariboldi, chiese al Comando Gruppo armate di impartire direttive per il ripiegamento dell’A. e di autorizzare l’arretramento del C.A.A, insieme con la 2ª A. ungherese. Ma Hitler si oppose fermamente. L’ordine di resistere a ogni costo sulla linea del Don e di non ripiegare fu confermato anche il giorno 16, nonostante i russi lo stesso giorno avessero nuovamente attaccato Rossoš (alle spalle dello schieramento delle DIV Alpine), riuscendo ad avere il sopravvento. È evidente che gli alti comandi tedeschi pensavano dì rallentare l’avanzata russa lasciandosi alle spalle, a qualche giornata di marcia, le DIV Alpine italiane che, sprovviste di mezzi di trasporto celeri, dovevano necessariamente ritirarsi con estrema lentezza. Alle ore 11 del 17 gennaio pervenne al comando del C.A.A., via radio, l’ordine di ripiegamento dal Don “in stretto contatto con il VII Corpo d’A. ungherese”, ma gli ungheresi avevano già abbandonato il Don la notte precedente. In tal modo lo schieramento del C.A.A. non aveva più alcun appoggio sui fianchi ed era praticamente isolato. Nel pomeriggio del 17, inoltre, si venne a sapere che in mattinata i russi avevano occupato il nodo stradale di Postojalyi e stavano puntando da nord su Karpenkovo: il che significava la chiusura del cerchio. Quando il 17 gennaio la ritirata fu autorizzata, erano state perdute, per colpa del comando tedesco, due giornate preziose per una migliore organizzazione. La situazione era molto grave per le DIV Julia, Cuneense, Vicenza, perché le forze russe che da sud erano pervenute a Rossoš, dove il 16 aveva valorosamente combattuto, sacrificandosi, il I btg. complementi della Cuneense , continuavano a progredire alle loro spalle verso nord e nord-ovest e queste DIV dovevano perciò risalire prima verso nord-ovest, tentando di sfuggire alla tenaglia russa protesa da Rossoš, per cercare di raggiungere la Tridentina, che aveva ancora abbastanza libera la strada verso ovest.

La reazione delle truppe italiane del presidio di Rossoš fu pronta ed efficace, mentre mancò l’appoggio dei reparti tedeschi facenti parte del presidio. Si seppe poi che nella notte, all’insaputa di tutti, avevano lasciato Rossoš. Il comandante dell’8ª A. italiana, generale Gariboldi, chiese al Comando Gruppo armate di impartire direttive per il ripiegamento dell’A. e di autorizzare l’arretramento del C.A.A, insieme con la 2ª A. ungherese. Ma Hitler si oppose fermamente. L’ordine di resistere a ogni costo sulla linea del Don e di non ripiegare fu confermato anche il giorno 16, nonostante i russi lo stesso giorno avessero nuovamente attaccato Rossoš (alle spalle dello schieramento delle DIV Alpine), riuscendo ad avere il sopravvento. È evidente che gli alti comandi tedeschi pensavano dì rallentare l’avanzata russa lasciandosi alle spalle, a qualche giornata di marcia, le DIV Alpine italiane che, sprovviste di mezzi di trasporto celeri, dovevano necessariamente ritirarsi con estrema lentezza. Alle ore 11 del 17 gennaio pervenne al comando del C.A.A., via radio, l’ordine di ripiegamento dal Don “in stretto contatto con il VII Corpo d’A. ungherese”, ma gli ungheresi avevano già abbandonato il Don la notte precedente. In tal modo lo schieramento del C.A.A. non aveva più alcun appoggio sui fianchi ed era praticamente isolato. Nel pomeriggio del 17, inoltre, si venne a sapere che in mattinata i russi avevano occupato il nodo stradale di Postojalyi e stavano puntando da nord su Karpenkovo: il che significava la chiusura del cerchio. Quando il 17 gennaio la ritirata fu autorizzata, erano state perdute, per colpa del comando tedesco, due giornate preziose per una migliore organizzazione. La situazione era molto grave per le DIV Julia, Cuneense, Vicenza, perché le forze russe che da sud erano pervenute a Rossoš, dove il 16 aveva valorosamente combattuto, sacrificandosi, il I btg. complementi della Cuneense , continuavano a progredire alle loro spalle verso nord e nord-ovest e queste DIV dovevano perciò risalire prima verso nord-ovest, tentando di sfuggire alla tenaglia russa protesa da Rossoš, per cercare di raggiungere la Tridentina, che aveva ancora abbastanza libera la strada verso ovest.

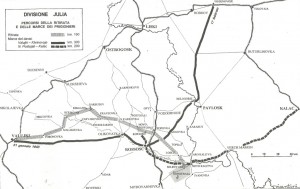

I btg. della Julia, lasciate le posizioni difese con tanto sacrificio e a prezzo di tante vite umane, si trasferirono nella notte, sotto la protezione del Tolmezzo, rimasto in retroguardia, oltre il fiume Cernaja Kalitva e si schierarono tra Meshonki e Lotschina; il giorno seguente il  movimento fu ripreso. Ebbe allora inizio quella marcia verso ovest che fu un alternarsi di attacchi contro i successivi sbarramenti russi e di reazioni agli attacchi di carri e di partigiani sui fianchi e sul retro. La semplice narrazione degli avvenimenti non può dare l’esatta misura della tragedia che si abbatté sulle DIV e tanto meno dello sforzo eroico che ogni reparto, ogni alpino dovette compiere per tentare di vincere le avversità dell’ambiente tragico della steppa gelata, a -40°, senza viveri, senza riparo, esausti, assiderati, senza possibilità di sostare per non rimanere vittime del gelo, costretti ad attaccare per superare gli sbarramenti russi. Più che di una ritirata, si trattò di una continua lotta contro altri uomini, avversari, e la natura ostile. La colonna formata dal IX Alpini e dai gruppi Udine e Val Piave arrivò a Popovka (12 km a nord di Rossoš), dove si era diretta la Cuneense, nel tardo pomeriggio del 18, dopo 24 ore di marcia allucinante, preceduti dall’VIII Alpini e il gruppo Conegliano. La marcia per quegli uomini, spossati da tanti giorni di combattimento e da disagi di ogni genere, fu quanto mai faticosa, a causa anche dei feriti e dei congelati (in gran numero, nonostante in precedenza fosse già avvenuto lo sgombero di oltre 10.000 di essi), che appesantivano i reparti.

movimento fu ripreso. Ebbe allora inizio quella marcia verso ovest che fu un alternarsi di attacchi contro i successivi sbarramenti russi e di reazioni agli attacchi di carri e di partigiani sui fianchi e sul retro. La semplice narrazione degli avvenimenti non può dare l’esatta misura della tragedia che si abbatté sulle DIV e tanto meno dello sforzo eroico che ogni reparto, ogni alpino dovette compiere per tentare di vincere le avversità dell’ambiente tragico della steppa gelata, a -40°, senza viveri, senza riparo, esausti, assiderati, senza possibilità di sostare per non rimanere vittime del gelo, costretti ad attaccare per superare gli sbarramenti russi. Più che di una ritirata, si trattò di una continua lotta contro altri uomini, avversari, e la natura ostile. La colonna formata dal IX Alpini e dai gruppi Udine e Val Piave arrivò a Popovka (12 km a nord di Rossoš), dove si era diretta la Cuneense, nel tardo pomeriggio del 18, dopo 24 ore di marcia allucinante, preceduti dall’VIII Alpini e il gruppo Conegliano. La marcia per quegli uomini, spossati da tanti giorni di combattimento e da disagi di ogni genere, fu quanto mai faticosa, a causa anche dei feriti e dei congelati (in gran numero, nonostante in precedenza fosse già avvenuto lo sgombero di oltre 10.000 di essi), che appesantivano i reparti.

La colonna dell’ VIII, con l’aggiunta di 300 uomini e 15 ufficiali, arrivati a Rossoš qualche giorno prima, mosse da Popovka. Gli ordini del generale Ricagno, recapitati a mano, in seguito al collasso delle linee telefoniche e al malfunzionamento dei contatti radio, erano di abbandonare Popovka e attraverso Novo Postojalovka e Sceliakino puntare su Valuiki. Giunta presso Soloviev – Novo Postojalovka si scontrò con numerose truppe russe di fanteria sostenute da carri armati. Il cruento combattimento, iniziato alle 15 del 19, si protrasse ininterrottamente fino alla sera del giorno 20. I decimati battaglioni dell’8a si alternarono in una serie di disperati attacchi contro le posizioni tenute dai russi, con gravissime perdite. Alla sera i superstiti, sganciatisi dal nemico, pur esso stremato, si diressero verso nord-ovest, giungendo a Novo Sergievskij il 22 gennaio. Qui, i resti delle compagnie Alpine, durante la sosta, furono nuovamente attaccati da forze motocorazzate: la maggior parte degli ufficiali e degli Alpini del comando dell’ VIII furono uccisi o catturati; solo pochissimi riuscirono a sfuggire. Simile sorte toccò alla colonna del IX Alpini. La sera del 19 il IX Alpini, che era rimasto in sosta a Popovka, dopo aver dovuto rintuzzare numerosi tentativi di attacco da parte dei forze russe provenienti da Rossoš, si mise in marcia verso Kopanki, dove giunse nel cuore della notte e la trovò in mano ai russi. La sera tardi del 20 arrivò a Samoilenkov ma il btg. L’Aquila, che faceva da retroguardia, vi giunse solo a giorno inoltrato. Con il comandante proseguirono verso Letniscianski. Nel pomeriggio il generale Ricagno e il suo stato maggiore proseguirono verso Novo Karkovka, gli stanchissimi uomini del IX alpini e del 3a artiglieria alpina, li avrebbero raggiunti dopo qualche ora di riposo nei capannoni di un kolchoz. Poco dopo i capannoni venivano circondati da un gruppo di carri armati che cominciano a demolire a cannonate le fragili mura di legno. Gli alpini reagirono con le poche armi a disposizione ma la lotta era impari e nelle rovine i morti e i feriti furono centinaia. Sperando di salvare i pochi rimasti in piedi venne chiesta la resa. Quelli che non erano caduti furono catturati. La storia che si ripeteva tante volte: un attimo prima si passava, un attimo dopo si moriva o si veniva catturati. Il nuovo comandante del btg. L’Aquila succeduto a De Boschis, il capitano Sallustio, che si era allontanato fortunosamente al momento della resa, fu catturato il giorno seguente. Il IX Alpini cessò di esistere e concluse qui la sua gloriosa epopea. Solo 200 uomini del btg. L’Aquila sfuggirono. Altri pochi riuscirono a cavarsela perché, usciti da Samoilenkov, sbagliarono strada e si diressero verso Postojali evitando Lesniscianski.

Il cruento combattimento, iniziato alle 15 del 19, si protrasse ininterrottamente fino alla sera del giorno 20. I decimati battaglioni dell’8a si alternarono in una serie di disperati attacchi contro le posizioni tenute dai russi, con gravissime perdite. Alla sera i superstiti, sganciatisi dal nemico, pur esso stremato, si diressero verso nord-ovest, giungendo a Novo Sergievskij il 22 gennaio. Qui, i resti delle compagnie Alpine, durante la sosta, furono nuovamente attaccati da forze motocorazzate: la maggior parte degli ufficiali e degli Alpini del comando dell’ VIII furono uccisi o catturati; solo pochissimi riuscirono a sfuggire. Simile sorte toccò alla colonna del IX Alpini. La sera del 19 il IX Alpini, che era rimasto in sosta a Popovka, dopo aver dovuto rintuzzare numerosi tentativi di attacco da parte dei forze russe provenienti da Rossoš, si mise in marcia verso Kopanki, dove giunse nel cuore della notte e la trovò in mano ai russi. La sera tardi del 20 arrivò a Samoilenkov ma il btg. L’Aquila, che faceva da retroguardia, vi giunse solo a giorno inoltrato. Con il comandante proseguirono verso Letniscianski. Nel pomeriggio il generale Ricagno e il suo stato maggiore proseguirono verso Novo Karkovka, gli stanchissimi uomini del IX alpini e del 3a artiglieria alpina, li avrebbero raggiunti dopo qualche ora di riposo nei capannoni di un kolchoz. Poco dopo i capannoni venivano circondati da un gruppo di carri armati che cominciano a demolire a cannonate le fragili mura di legno. Gli alpini reagirono con le poche armi a disposizione ma la lotta era impari e nelle rovine i morti e i feriti furono centinaia. Sperando di salvare i pochi rimasti in piedi venne chiesta la resa. Quelli che non erano caduti furono catturati. La storia che si ripeteva tante volte: un attimo prima si passava, un attimo dopo si moriva o si veniva catturati. Il nuovo comandante del btg. L’Aquila succeduto a De Boschis, il capitano Sallustio, che si era allontanato fortunosamente al momento della resa, fu catturato il giorno seguente. Il IX Alpini cessò di esistere e concluse qui la sua gloriosa epopea. Solo 200 uomini del btg. L’Aquila sfuggirono. Altri pochi riuscirono a cavarsela perché, usciti da Samoilenkov, sbagliarono strada e si diressero verso Postojali evitando Lesniscianski.

Ufficialmente i cerquetani Agostino Mastrodascio e Arcangelo Misantoni risulterebbero entrambi dispersi il 21 gennaio in relazione ai fatti di Popovka. Sorge qualche dubbio sui dati ufficiali; il 21 gennaio la 119a cp. non si trovava a Popovka, dove rimase dal 18 a sera fino alla sera del 19, ma a Letniscianski, come risulta dalle autorevoli testimonianze da me riportate2. A sostegno della correttezza dei dati ufficiali non ci sono ulteriori riscontri. La ricostruzione ufficiale, per ovvie difficoltà di informazioni, è stata approssimativa. Al di là dei colpi ripetutamente inferti dai russi incalzanti, è sufficiente pensare ai fattori ambientali che resero la ritirata una impresa disperata: il gelo della steppa con punte notturne di -40°, le notti insonni trascorse in marcia per sganciarsi da un nemico, che chiudeva sempre nuovi cerchi, la fame atroce di chi non vedeva cibo da 15 giorni, le privazioni e i patimenti per la mancanza di vestiario e di ogni genere di conforto, i congelamenti agli arti inferiori che le pezze di coperta avvolte ai piedi ben poco potevano curare.

Nessun rifornimento di alcun genere gli Alpini della Julia ebbero nel corso della loro terribile ritirata. I viveri talvolta lanciati da qualche aereo germanico furono utilizzati esclusivamente dalle truppe tedesche. A proposito dei rapporti esistenti in quel drammatico frangente tra le truppe italiane e l’alleato germanico, sono chiarificatrici le pagine scritte dall’ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito: “Ispirandosi alla linea di condotta dei loro comandanti, i militari tedeschi, durante il ripiegamento, hanno tenuto il più deplorevole contegno verso l’alleato che aveva sacrificato il 70 per cento delle sue fanterie per tener testa a un avversario superiore di mezzi e di uomini e aveva dato la possibilità di ritirare tutto il materiale e di ripiegare agevolmente. Così, si sono visti svaligiare magazzini per i quali erano stati negati i mezzi di trasporto, facendo sorgere il fondato dubbio che il diniego fosse stato ispirato dall’intenzione di appropriarsi dei viveri e dei materiali; laddove, incontrando sezioni di sussistenza tedesche provviste di viveri, compreso il pane, ai nostri soldati non veniva dato nulla; solo, a volte, un po’ di miglio e tre patate crude”. “Dalle isbe – si legge ancora nel documento dell’ufficio storico – a mano armata venivano cacciati i nostri soldati per far posto a quelli tedeschi; nostri autieri, a mano armata, venivano obbligati a cedere l’automezzo; dai nostri autocarri venivano fatti discendere i nostri soldati, anche feriti, per far posto a soldati tedeschi; dai treni carichi di nostri feriti venivano sganciate le locomotive per essere agganciate a convogli tedeschi; feriti e congelati italiani venivano caricati sui pianali dove alcuni per il freddo morivano durante il tragitto, mentre, nelle vetture coperte, prendevano posto i militari tedeschi, non feriti, che, avio-riforniti, mangiavano e fumavano allegramente, quando i nostri soldati erano digiuni da parecchi giorni”. Durante il ripiegamento, i  tedeschi, su autocarri o su treni, schernivano, deridevano e dispregiavano i nostri soldati che si trascinavano a piedi nelle misere condizioni descritte e, quando qualcuno tentava di salire sugli autocarri o sui treni, spesso semivuoti, veniva inesorabilmente costretti a rimanere a terra. Tutto questo fece nascere negli italiani un sentimento di odio verso l’alleato, mentre verso la popolazione occupata molti mostrarono comprensione e compassione. A tal proposito esemplare è la testimonianza del reduce Ercolino Nori di Ceriseto, frazione di Isola del Gran sasso (Te). Ercolino non ricorda i nomi dei vari luoghi durante la ritirata, ricorda però tutti i particolari del suo viaggio di tutta una notte, a cavallo dei respingenti di un treno tedesco, sul quale era riuscito a salire di nascosto con un suo amico, dopo essere stati barbaramente scacciati a calci di fucile dai cosiddetti alleati. Quando scesero dal treno, ancora in corsa per non farsi scoprire, ci volle un pò perché si riprendessero, erano quasi congelati. Il viaggio era stato durissimo, a -30/40 gradi, ma aveva loro permesso di avanzare enormemente verso la salvezza. Molti morirono per il freddo, molti altri per la battaglia conclusiva di Nikolajewka, il 26 gennaio 1943. A Sheliakino il 21 gennaio un contrordine era riuscito ad arrivare alla colonna formata principalmente dalla Tridentina di dirottare verso nord perché a Valuiki c’erano già i partigiani russi. Gli altri, tra cui i resti della DIV Julia e Cuneense, ignari, proseguirono verso Valuiki e furono tutti catturati. I più fortunati, dopo vari tentativi falliti, partirono dalla collina prospiciente Nikolajewka, dove erano riuniti in 40.000, ormai esausti e quasi disarmati, urlando come forsennati riuscirono ad oltrepassare la ferrovia. Si salvarono solo in pochi, grazie a un coraggio sovrumano e grazie anche ai carri armati tedeschi presenti. Uscirono dalla sacca sfondando alla stazione ferroviaria (oggi denominata Palatovka), usando i fucili come clave

tedeschi, su autocarri o su treni, schernivano, deridevano e dispregiavano i nostri soldati che si trascinavano a piedi nelle misere condizioni descritte e, quando qualcuno tentava di salire sugli autocarri o sui treni, spesso semivuoti, veniva inesorabilmente costretti a rimanere a terra. Tutto questo fece nascere negli italiani un sentimento di odio verso l’alleato, mentre verso la popolazione occupata molti mostrarono comprensione e compassione. A tal proposito esemplare è la testimonianza del reduce Ercolino Nori di Ceriseto, frazione di Isola del Gran sasso (Te). Ercolino non ricorda i nomi dei vari luoghi durante la ritirata, ricorda però tutti i particolari del suo viaggio di tutta una notte, a cavallo dei respingenti di un treno tedesco, sul quale era riuscito a salire di nascosto con un suo amico, dopo essere stati barbaramente scacciati a calci di fucile dai cosiddetti alleati. Quando scesero dal treno, ancora in corsa per non farsi scoprire, ci volle un pò perché si riprendessero, erano quasi congelati. Il viaggio era stato durissimo, a -30/40 gradi, ma aveva loro permesso di avanzare enormemente verso la salvezza. Molti morirono per il freddo, molti altri per la battaglia conclusiva di Nikolajewka, il 26 gennaio 1943. A Sheliakino il 21 gennaio un contrordine era riuscito ad arrivare alla colonna formata principalmente dalla Tridentina di dirottare verso nord perché a Valuiki c’erano già i partigiani russi. Gli altri, tra cui i resti della DIV Julia e Cuneense, ignari, proseguirono verso Valuiki e furono tutti catturati. I più fortunati, dopo vari tentativi falliti, partirono dalla collina prospiciente Nikolajewka, dove erano riuniti in 40.000, ormai esausti e quasi disarmati, urlando come forsennati riuscirono ad oltrepassare la ferrovia. Si salvarono solo in pochi, grazie a un coraggio sovrumano e grazie anche ai carri armati tedeschi presenti. Uscirono dalla sacca sfondando alla stazione ferroviaria (oggi denominata Palatovka), usando i fucili come clave  perché i proiettili erano finiti. Nikolajewka ora non esiste più, assorbita dal comune di Livenka. Rimane uno dei due sottopassaggi utilizzati dai soldati per raggiungere il villaggio. Il 10 febbraio, i superstiti giunsero a Sebeniko, i feriti furono caricati su un treno, mentre i reparti sostarono per recuperare i ritardatari e per riordinarsi. Il giorno dopo i resti del CA ripresero la marcia su due colonne, al comando del gen. Reverberi e del col. Moro, in direzione di Gomel. Dal 6 al 15 marzo partirono da Gomel le tradotte per il trasporto in Italia dei superstiti. Il 24 marzo erano in patria: 6.400 uomini della Tridentina, 3.300 della Julia, 1.300 della Cuneense. Ciascuna di queste DIV era partita per il fronte russo con circa 16.000 uomini. C’è qualche discordanza sui numeri fra le varie fonti, ma le stime più attendibili stabiliscono che sicuramente mancavano all’appello quasi 100.000 mila soldati. C’è un dato drammatico che dà l’idea della disfatta: all’andata, per portare le truppe in Russia, furono necessari duecento treni, al ritorno ne bastarono diciassette.

perché i proiettili erano finiti. Nikolajewka ora non esiste più, assorbita dal comune di Livenka. Rimane uno dei due sottopassaggi utilizzati dai soldati per raggiungere il villaggio. Il 10 febbraio, i superstiti giunsero a Sebeniko, i feriti furono caricati su un treno, mentre i reparti sostarono per recuperare i ritardatari e per riordinarsi. Il giorno dopo i resti del CA ripresero la marcia su due colonne, al comando del gen. Reverberi e del col. Moro, in direzione di Gomel. Dal 6 al 15 marzo partirono da Gomel le tradotte per il trasporto in Italia dei superstiti. Il 24 marzo erano in patria: 6.400 uomini della Tridentina, 3.300 della Julia, 1.300 della Cuneense. Ciascuna di queste DIV era partita per il fronte russo con circa 16.000 uomini. C’è qualche discordanza sui numeri fra le varie fonti, ma le stime più attendibili stabiliscono che sicuramente mancavano all’appello quasi 100.000 mila soldati. C’è un dato drammatico che dà l’idea della disfatta: all’andata, per portare le truppe in Russia, furono necessari duecento treni, al ritorno ne bastarono diciassette.

Le marcie del davai e il lager di Tambov

La tragica vicenda del C.A.A. non era ancora conclusa; dalle testimonianze dei sopravvissuti sappiamo cosa accadde ai prigionieri dopo la cattura. I prigionieri della zona del Kalitva vennero raggruppati in colonne di circa mille uomini e avviati a piedi e sotto scorta verso la stazione ferroviaria di Kalac con percorsi che secondo il luogo di cattura, variavano da 150 a 250 km e tempi di 8-15 giorni. Tutta la memorialistica della prigionia descrive il calvario di queste marce, costretti a camminare in condizioni disumane per chilometri, pressoché a digiuno, con soste notturne trascorse all’addiaccio con temperature micidiali: un’odissea chiamata marcia del davaj perchè davaj in russo significa avanti ed era l’incitamento delle scorte sovietiche quando qualcuno si fermava. I russi non potevano usare i treni perchè in quelle zone tutti i binari erano stati adeguati dagli invasori alle misure dei binari europei, più larghi di dieci cm rispetto alla ferrovia russa, a scartamento ridotto. Solo a Kalac potevano esser messi sui treni per raggiungere i campi di smistamento. Il viaggio in treno non era meno tragico, durava settimane a prescindere dalle distanze percorse. Ammucchiati in carri bestiame senza alcuna attrezzatura interna, il cibo sempre a secco era raro e insufficiente, l’acqua sempre gelata e rarissima.  I prigionieri di Valuiki, dopo una sosta di qualche giorno in qualche centro, venivano condotti sempre a piedi verso Rossoš, Bielogorie fino al lager di Khrinovoje. I km erano almeno 300.

I prigionieri di Valuiki, dopo una sosta di qualche giorno in qualche centro, venivano condotti sempre a piedi verso Rossoš, Bielogorie fino al lager di Khrinovoje. I km erano almeno 300.

Durante questi viaggi si continuò a morire e i morti venivano lasciati nei vagoni piombati fino all’arrivo o buttati nelle scarpate. Se la tragedia fu immensa, non meno grandiosa fu la prova di solidità morale e materiale che ancora una volta gli Alpini diedero in circostanze eccezionalmente avverse. Il campo di smistamento di Tambov, dove morì Antonio Ruscio, era situato nella foresta di Rada, a 16 Km da Tambov e a circa 450 km dal fronte. I prigionieri erano alloggiati in bunker sotterranei, che avevano delle incastellature di rami; si trattava di una quarantina di bunker di cui sette occupati da ufficiali e il resto dai soldati. In questi alloggiamenti i prigionieri stavano inizialmente stretti, ma con il passare dei giorni la mortalità fece spazio.

“I bunker erano ricavati da uno scavo sotterraneo, un vero e proprio grosso cunicolo di varie dimensioni: dai circa quattro metri di lunghezza per tre di larghezza come quello dove io entrai, fino ai più capaci, con quindici e più metri di lunghezza per cinque di larghezza; questi ultimi accoglievano fino ad un centinaio di prigionieri. Tutti i bunker, con una copertura in terra di circa un metro di spessore, avevano un unico ingresso (si badi, non una porta).Vi si accedeva avventurandosi in uno scivolo tanto ripido che richiedeva equilibrio nello scendere e forza per risalirlo. L’interno non aveva pareti; da un corridoio, che attraversava tutto il bunker, si dipartivano a destra e a sinistra due terrapieni in forte pendenza; su ognuno v’era sparsa un po’ di paglia, il nostro giaciglio per la notte. Non ci era possibile fare altro che rimanere all’interno(interrati!) tutto il tempo, date le nostre condizioni ed il fatto che, fuori, in ogni caso faceva più freddo che dentro. Eravamo così condannati all’oscurità, essendo ogni bunker sprovvisto di qualsiasi pur piccola apertura che non fosse l’ingresso”.3E poi:

“Al mio gruppo assegnarono il bunker 21. Scesi tra i primi i tre o quattro scalini di neve ghiacciata e varcai, piegato la bassa apertura senza porta. […] Dentro non c’era letteralmente nulla; la terra gelata del pavimento era il giaciglio che ci offriva il nuovo campo. Scoprimmo che non c’era la cucina, non esistevano gabinetti, non c’era acqua, non c’era nessuna recinzione. Dalla parte della steppa solo una cintura di sentinelle alla distanza di 50 metri, immerse nella neve e coperte dalla pelliccia da scolta. Dalla parte del bosco non c’era più nulla, almeno così sembrava; ci eravamo addentrati per un tratto, ma nella neve polverosa si sprofondava fino all’inguine. Le ispezioni avevano smorzato le nostre attese più modeste; il campo non offriva nulla che potesse far sperare in una esistenza meno animalesca di quella vissuta fino ad allora. […] Al solo scopo di risparmiarci di trascinare le salme dei compagni fino alla fossa comune, nel folto bosco,mettevamo nottetempo i morti davanti ad un altro bunker, così il compito di seppellirli sarebbe toccato agli occupanti di quest’ultimo. Si era già a livello dell’homo homini lupus, feroce e spietato, deciso ad arrivare anche al delitto pur di mangiare”.4

Durante la mia visita alla foresta di Rada, di guardie mi ha parlato una signora ottantenne del villaggio che commossa mi ha indicato il posto dove sorgeva il campo 188 e ha ricordato il divieto per lei, bambina di appena 8 anni, di avvicinarsi, nonché le indimenticabili file dei prigionieri che si recavano al lavoro, quasi scheletri vaganti. All’interno dei bunker regnava il caos e la più totale disorganizzazione. La disciplina e i servizi erano affidati ai rumeni, che avevano instaurato un vero e proprio regime. Ma il problema più grave era il cibo, quando veniva distribuito e si riusciva ad averlo, era scarsissimo: un pezzo di pane nero per tutto il giorno con del tè, della cascia, una specie di semolino a pranzo e della brodaglia senza alcun nutrimento la sera. Il pane era diventato anche moneta di scambio, si barattava pane con indumenti, tabacco o altro. Essere possessori di qualche bene poteva essere una grande risorsa. Spesso per ottenere un po’ di cibo in più non si dichiaravano i morti del bunker così da ottenere anche la loro razione. Si arrivò anche al cannibalismo, in particolare tra i soldati, le cui razioni di cibo erano inferiori a quelle degli ufficiali. In un documento del Ministero degli Esteri italiano del 31 dicembre 1945 si legge circa il campo 188 di Tambov: “Il cannibalismo vi era comunemente praticato. Uno degli internati mi ha raccontato che i rumeni detenuti nello stesso campo trafficavano carne umana tagliata dai cadaveri, contro pane, e che egli stesso ne aveva mangiata più di una volta.” E testimonianze di cannibalismo si trovano anche nella memorialistica. Epidemie di dissenteria e di tifo petecchiale non tardarono ad arrivare e la mortalità raggiunse il 90% soprattutto tra tedeschi e italiani. I tedeschi subivano generalmente un trattamento peggiore e gli italiani mal si adattarono al clima e alla vita del lager e poi rispetto ai rumeni e ungheresi subirono condizioni di vita peggiori.

Un capitolo di storia ancora aperto

Un capitolo di storia ancora aperto

I sopravvissuti a Tambov e ad altri campi di smistamento furono poi trasferiti in diversi campi di internamento, lager sparsi in tutta l’URSS. Erano più di 100 i lager con la presenza di italiani, escludendo i campi ospedali. Le condizioni di vita migliorarono solo negli anni successivi ma si continuava a morire. A proposito non mancarono direttive dell’NKVD riguardo ai criteri da adottare per ridurre la mortalità, ma spesso venivano disattese per la scarsezza del cibo e dei medicinali. I prigionieri venivano divisi in 4 categorie a seconda della capacità produttiva. Venivano utilizzati per il taglio e il trasporto della legna, per la pulizia delle strade dal ghiaccio, per i lavori agricoli nei kolchoz, per la costruzione di edifici e di centrali elettriche, nelle miniere e nella raccolta del cotone. Difficilissimo era scrivere a casa e quando si scriveva, le cartoline quasi mai venivano inviate. Non mancavano divisioni e contrasti tra gruppi di diversa nazionalità e tra gli stessi italiani per motivi politici, dai fanatici fascisti ai monarchici, agli antifascisti, agli aderenti al comunismo per convinzione o per paura e per non morire di fame. Per ragioni di sussistenza, la maggior parte dei prigionieri fu rimpatriata tra il 1945 e il 46 (più di 10.000 dell’ARMIR), altri furono rimpatriati nel 1950 e per gli incriminati si arrivò fino al 1954. Quando ritornava qualcuno della zona del teramano, si accendevano le speranze. Racconta Maria, sorella di Antonio, che trascorse la notte precedente l’8 dicembre del 1945 a lavorare per finire il maglione che voleva far trovare al fratello; le avevano detto che un gruppo di prigionieri sarebbe tornato proprio quel giorno. Casi di italiani rifugiati in qualche fattoria o presso qualche famiglia, come è stato a lungo sbandierato da una certa stampa, non possono esserci stati perchè tutti dovevano essere denunciati alle autorità e i controlli erano molto severi. Forse qualcuno non fu rimpatriato ma non c’erano clandestini! Dal momento che manca un elenco completo, l’identificazione sarebbe impossibile. Riguardo ai prigionieri in Russia il comportamento del governo italiano fu incerto e poco decisivo, risultato della debole posizione del paese aggressore e sconfitto. Il PCI di allora, che per i suoi forti legami con l’Unione Sovietica forse avrebbe potuto intercedere a favore degli italiani, adottò una politica cinica e spregiudicata: “Non ci trovo assolutamente niente da dire se un buon numero dei prigionieri (italiani) morirà…. Il fatto che per migliaia e migliaia di famiglie la guerra di Mussolini, e soprattutto la spedizione contro la Russia si concludano con una tragedia, con un lutto personale, è il migliore, è il più efficace degli antidoti (al fascismo)“, dichiarò Palmiro Togliatti al riguardo5.

L’NKVD, la polizia segreta sovietica, distrusse il campo di Rada, cancellando ogni traccia, e la zona rimase chiusa. Tutte le cartelle personali dei prigionieri di Rada furono spedite all’Archivio militare di Mosca. Con l’avvento dell’era di Gorbaciov i russi aprirono i loro archivi e in occasione di una visita in Russia nel 1992 fu consegnato al presidente Cossiga l’elenco dei deceduti nel lager di Suzdal. Nello stesso anno, furono dati al Commissariato per le Onoranza ai Caduti, organo del Ministero della Difesa, gli elenchi nominativi di 64.000 prigionieri italiani censiti nei lager russi. Il lavoro di traduzione e di analisi di questa enorme massa di notizie fu affidata a uno staff di volontari, ex prigionieri appartenenti all’UNIRR, Unione Reduci di Russia, che già dopo tre mesi presentavano un primo rapporto sul contenuto della documentazione. Così fu possibile comunicare ai familiari di chi non era tornato i nomi dei prigionieri morti nei lager e identificati. Grazie all’impegno di Carlo Vicentini insieme a quello di altri reduci possiamo conoscere il luogo di morte di Antonio e immaginare gli ultimi giorni della sua sfortunata vita. Purtroppo la rilevazione iniziale delle generalità dei prigionieri era affidata a persone incompetenti, eseguita su fogli volanti, operazione resa ancor più difficile dalla difficoltà di trascrizione dei suoni della nostra lingua in caratteri cirillici. Tutto aggravato dalle numerose trascrizioni prima di arrivare a Mosca, dalla omissione a volte dei luoghi di nascita, del reparto di appartenenza. Non tutti sono stati identificati. Un capitolo ancora aperto quello dei dispersi in Russia, destinato forse a non chiudersi mai. Dopo 70 anni sono ancora molti gli interrogativi senza risposta. Si sa che numerose cartelle dei prigionieri di Rada sono adesso gelosamente custodite a San Pietroburgo, potrebbero aiutarci a ricostruire gli ultimi momenti di vita di qualcuno. Dietro ogni nome ci sono famiglie che hanno sofferto, atteso, pianto, sperato per oltre cinquant’anni ed anche un piccolo particolare sarebbe prezioso. Dice Santina, sorella di Arcangelo: ”Quanto vorrei avere qualcosa appartenuta a mio fratello! E quante privazioni da giovane; si doveva rinunciare a qualsiasi divertimento perché Arcangelo non era tra noi”. Una guerra durata più di mezzo secolo per tante famiglie. Di Arcangelo, Agostino sarà difficilissimo conoscere la verità. Potrebbero essere morti sul campo di battaglia, il 21 gennaio, come presunto ufficialmente, o successivamente per tanti altri motivi. A Popovka? Kopanki? Novo Postojalovka? Lesniscianski? Da prigionieri? A Pasquale potrebbe essere accaduto di tutto e il contrario di tutto dopo il 22 dicembre, data ufficiale della morte presunta. È lecito supporre che se fossero sopravvissuti, avrebbero fatto di tutto per tornare nelle proprie case. L’attaccamento alle famiglie, l’amore per il proprio paese e per paesani, che si percepisce leggendo le loro lettere, è straordinario e profondo. Avrebbero fatto “la pozza sotto i piedi” ossia l’impossibile, come si dice a Cerqueto, se avessero avuto una minima possibilità. Non è possibile al momento neanche rileggere le ultime lettere inviate ai familiari. Dopo varie indagini sono riuscita a sapere dai rapporti della Croce Rossa solo le date delle ultime missive. Per avere il sussidio alla fine della guerra era d’obbligo consegnare le ultime lettere al distretto Militare per testimoniare la Presenza alle Bandiere, come se i nostri soldati fossero partiti per un viaggio di piacere e non avessero avuto niente a che fare con il mostro della guerra, né fossero stati costretti a diventare nemici conquistatori presso altri popoli da governanti criminali e incuranti della vita. obbedienti solo alla bieca cupidigia. E come nemici conquistatori li percepiva il malenko (ragazzo) Alim Morozov, che all’epoca aveva solo 10 anni e che ho avuto la fortuna di conoscere durante il mio soggiorno a Rossoš. Simbolo del legame forte e importante tra Rossoš e l’Italia il professor Morozov, disponibile guida storica, cura a Rossoš il Museo della Guerra con una sala dedicata all’Italia, proprio nell’edificio che fu la sede del Comando degli Alpini e che era stato in origine un’usadba, ossia una nobile dimora di campagna.

Per avere il sussidio alla fine della guerra era d’obbligo consegnare le ultime lettere al distretto Militare per testimoniare la Presenza alle Bandiere, come se i nostri soldati fossero partiti per un viaggio di piacere e non avessero avuto niente a che fare con il mostro della guerra, né fossero stati costretti a diventare nemici conquistatori presso altri popoli da governanti criminali e incuranti della vita. obbedienti solo alla bieca cupidigia. E come nemici conquistatori li percepiva il malenko (ragazzo) Alim Morozov, che all’epoca aveva solo 10 anni e che ho avuto la fortuna di conoscere durante il mio soggiorno a Rossoš. Simbolo del legame forte e importante tra Rossoš e l’Italia il professor Morozov, disponibile guida storica, cura a Rossoš il Museo della Guerra con una sala dedicata all’Italia, proprio nell’edificio che fu la sede del Comando degli Alpini e che era stato in origine un’usadba, ossia una nobile dimora di campagna.

Il progetto degli alpini, Operazione sorriso, ha permesso di ristrutturare lo stesso edificio nel 1992 e trasformarlo in esempio di solidarietà, costruendovi un asilo, perché il luogo, da cui cinquanta anni prima partivano ordini di morte, divenisse simbolo di vita. In questo asilo, i bambini studiano l’italiano e presso il museo vengono attivati corsi estivi di lingua italiana per adulti.

Il progetto degli alpini, Operazione sorriso, ha permesso di ristrutturare lo stesso edificio nel 1992 e trasformarlo in esempio di solidarietà, costruendovi un asilo, perché il luogo, da cui cinquanta anni prima partivano ordini di morte, divenisse simbolo di vita. In questo asilo, i bambini studiano l’italiano e presso il museo vengono attivati corsi estivi di lingua italiana per adulti.

In un suo libro di ricordi, tradotto in italiano, il professor Morozov racconta con gli occhi di un bambino la sua esperienza di guerra, costretto a vivere a fianco degli invasori italiani, che nel settembre del 1942 presero il posto dei tedeschi a Rossoš e vi rimasero fino al 16 gennaio del 1943, giornata di festa nazionale della liberazione. Ma i soldati italiani finirono per essere amati anche da Alim e da tanta popolazione locale. Contrariamente ai tedeschi, non si rifiutavano di condividere ciò che avevano con la popolazione. I medici italiani dell’ospedale militare, i dottori dei reparti sanitari non negavano il loro aiuto a chi ne aveva bisogno e ad averne bisogno erano tanti. Nonostante la guerra, l’occupazione, nascevano anche affetti!

Di testimonianze a sostegno della differenza di comportamento tra tedeschi e italiani ne abbiamo trovate tante lungo il percorso del viaggio. La signora Tatiana Mishchenko , sempre vissuta a Novo Karkovka, ha ricordato gli italiani che supplicavano una tazza di latte e sua mamma che chiedeva a lei bambina se poteva dividere la sua tazza di latte con un soldato italiano. Il ricordo di questo sentimento di umanità e di compassione verso gli avversari invasori è inestimabile e sopravvive tuttora in coloro che l’hanno provato in prima persona. A loro volta i reduci italiani di quella vicenda sul Don continuano a mantenere un buon ricordo di quelle babuske (nonne) che non si rifiutavano di offrire loro, giovani ragazzi affamati, quel poco di cui disponevano, le stesse mamme e mogli dei russi in combattimento. Un onore riservato ai soli soldati italiani è stato quello di essere sepolti vicino ai cimiteri ortodossi, mentre i rumeni e i tedeschi venivano bruciati, come ci riferisce il sindaco di Nova Karkovka, dove diversi italiani sono sepolti. Lì gli alpini sostarono un giorno e mezzo.

La signora Tatiana Mishchenko , sempre vissuta a Novo Karkovka, ha ricordato gli italiani che supplicavano una tazza di latte e sua mamma che chiedeva a lei bambina se poteva dividere la sua tazza di latte con un soldato italiano. Il ricordo di questo sentimento di umanità e di compassione verso gli avversari invasori è inestimabile e sopravvive tuttora in coloro che l’hanno provato in prima persona. A loro volta i reduci italiani di quella vicenda sul Don continuano a mantenere un buon ricordo di quelle babuske (nonne) che non si rifiutavano di offrire loro, giovani ragazzi affamati, quel poco di cui disponevano, le stesse mamme e mogli dei russi in combattimento. Un onore riservato ai soli soldati italiani è stato quello di essere sepolti vicino ai cimiteri ortodossi, mentre i rumeni e i tedeschi venivano bruciati, come ci riferisce il sindaco di Nova Karkovka, dove diversi italiani sono sepolti. Lì gli alpini sostarono un giorno e mezzo.

Sul vecchio fronte, i caduti della Julia furono poche decine, quasi tutti ebbero sepoltura a Saprina. I caduti del nuovo fronte furono 468 e furono seppelliti nei cimiteri di Selenj Yar e di Golubaja Krinizia. I morti nell’ospedale di Rossoš furono inumati nel cimitero di questa città. I caduti nelle successive battaglie di Kopanki, Novo Postojalovka e Lesniscianski e nel corso della lunga ritirata fino a Nikolajewka e a Valuiki e nel corso del ripiegamento del Gruppo Montebello sono indicati in modo molto approssimativo. Si pensi ai feriti e congelati lasciati nelle isbe6, tantissimi. Le salme di questi caduti, come di quelli dei successivi scontri della ritirata come pure di quelli che non hanno resistito al freddo e al gelo sono state per lo più spogliate dai compagni e dalla popolazione per recuperarne gli indumenti, le scarpe e tutto quello che avevano nelle tasche, oggetti che i russi non avevano mai posseduto. Le salme furono spesso buttate in avvallamenti naturali del terreno e sarebbe impossibile identificarli per la mancanza quasi totale di elementi sicuri come piastrini, portafogli. Infine non è detto che i caduti di un determinato luogo siano tutti sepolti in un’unica fossa. Nella stessa località vi sono fosse non segnalate e a volte neanche individuate dagli abitanti. Ho avuto modo di vederne diverse grazie alla disponibilità degli organizzatori del viaggio, della guida russa Sasha, della guida e interprete, Paolo Calanchi, e delle persone del posto che mi hanno accompagnato con grande generosità. Un piastrino appartenente al disperso Rizza Giovanni ci è stato consegnato da un sensibile e attento signore, nel corso della cerimonia commemorativa a Garbusovo, davanti al cippo dedicato ai caduti italiani.