Dopo l’odissea del 2 dicembre 1942 nel mare Mediterraneo, che vide il tragico annientamento del convoglio H e nella quale riuscì a stento a salvarsi la vita insieme a solo duecento militari, mentre altri tremila non trovarono alcuno scampo dalla terribile carneficina, le vicissitudini di guerra di Giuseppe Mastrodascio si incrociarono con quelle del paesano Beniamino Mazzetta.

Si incontrarono a Palermo in uno dei convulsi giorni che precedettero l’ingresso degli americani in città senza trovare alcuna resistenza da parte dell’esercito italiano e la quasi contemporanea caduta e arresto di Mussolini a Roma.

Beniamino era partito per la guerra il primo gennaio del 1941, insieme ad Arcangelo Misantoni. Al distretto militare di Teramo, dove giunsero, le reclute venivano assegnate alle rispettive destinazioni senza una logica precisa, ma piuttosto casualmente, rispettando solo il numero richiesto dalle varie Divisioni e Brigate delle Forze Armate. Così Arcangelo fu inquadrato nella Brigata alpina “Julia”a L’Aquila, la quale avrebbe poi preso parte alla Campagna di Russia, mentre Beniamino fu inquadrato nella 12a Compagnia della Sussistenza a Palermo per il rifornimento delle truppe partecipanti alla Campagna d’Africa.

In un attimo il caso, un po’ come in “sliding doors”, fissò una sorte dolorosa e senza ritorno per Arcangelo (sarebbe morto disperso in Russia il 21 gennaio del 1943) e una maggiore possibilità di salvezza in un clima sicuramente più mite, per l’amico Beniamino, come di seguito riportato.

“A Palermo, dopo il periodo di addestramento con le armi, prestai servizio per circa due anni come fornaio nella grande caserma della sussistenza, ricavata in un vecchio convento. Confezionavamo gallette per le truppe in Africa, sia italiane che tedesche. Le gallette erano delle piccole schiacciate quadrate di pane di 8×8 cm che quando venivano immerse nell’acqua aumentavano di volume. Le preparavamo in continuazione, i forni non si fermavano mai e lavoravamo a turni di 8 ore. Ogni tanto andavamo al poligono di Monte Pellegrino, dove era posizionato anche il grosso della contraerei, per esercitarci al tiro. Un giorno, mentre io ed un amico caporale eravamo seduti nel cortile della caserma, subito dopo pranzo, si presentò improvvisamente il principe Umberto: fece una visita non annunciata per cui io e il mio amico rimanemmo per circa un’ora sull’attenti, mentre lui ispezionava tutta la caserma. Quando ripassò davanti a noi per andarsene, sorrise e ci salutò con la mano. In pratica devo dire che in quel luogo non si correvano eccessivi rischi e dentro una guerra così disumana potevo ritenermi davvero fortunato, almeno fino all’inizio del 1943.

Ci furono solo un paio di bombardamenti da parte degli alleati nell’autunno del 1941. Nel 1942 non vi furono invece bombardamenti in città. Questi ripresero però numerosi ad inizio del 1943 e da gennaio a metà luglio ne contammo una quindicina, con intensità crescente nel tempo. Nel mese di aprile si ebbero diversi attacchi, di cui uno, gigantesco, è ancora vivo nella mia memoria. Sotto il suono incessante delle sirene di allarme, vidi all’orizzonte tantissimi aerei, sui quali la contraerei poteva poco. La popolazione si nascondeva in tutti i rifugi possibili. Adiacente la nostra caserma c’era la chiesa di S. Antonino. Sotto il pavimento c’erano gli ambienti utilizzati per le sepolture, che fortunatamente avevamo ripulito qualche giorno prima, e servirono da rifugio abbastanza sicuro.

Ci furono solo un paio di bombardamenti da parte degli alleati nell’autunno del 1941. Nel 1942 non vi furono invece bombardamenti in città. Questi ripresero però numerosi ad inizio del 1943 e da gennaio a metà luglio ne contammo una quindicina, con intensità crescente nel tempo. Nel mese di aprile si ebbero diversi attacchi, di cui uno, gigantesco, è ancora vivo nella mia memoria. Sotto il suono incessante delle sirene di allarme, vidi all’orizzonte tantissimi aerei, sui quali la contraerei poteva poco. La popolazione si nascondeva in tutti i rifugi possibili. Adiacente la nostra caserma c’era la chiesa di S. Antonino. Sotto il pavimento c’erano gli ambienti utilizzati per le sepolture, che fortunatamente avevamo ripulito qualche giorno prima, e servirono da rifugio abbastanza sicuro.

Quando uscimmo fuori, vedemmo diverse zone della città in fiamme. Cercai di prestare soccorso, ma non era facile. Sotto una piazza c’era un rifugio pieno di gente – mi dissero più di 500 persone tra cui molti bambini di una scuola che si trovava nei pressi – che fu centrato dalle bombe. Gli enormi cumuli di macerie chiusero tutti i varchi e non ci fu modo, con i mezzi di allora, di liberarli in tempo: credo che molti morirono sepolti vivi e per mancanza d’aria.

Nei giorni successivi cominciò a mancare l’acqua e questo moltiplicò i disagi. Era chiaro a tutti noi militari che stavamo per perdere la guerra. Gli ordini venivano impartiti sempre più con meno autorità e sembrava che non ci fosse più voglia di combattere, soprattutto da parte dei superiori, che forse avevano più notizie di noi.

I bombardamenti si ripetevano a distanza di pochi giorni. Un nuovo pesante attacco, forse il più potente di tutti gli altri ed anche di quelli che sarebbero poi seguiti quando la città era ormai semidistrutta, si ebbe nella prima settimana di maggio, mi sembra 8 o 9 maggio. Quel giorno ero a Monreale, a 4 km da Palermo. Quando in tarda mattinata sentii le sirene di allarme, mi diressi di corsa verso la città per raggiungere la caserma, ma il numero delle bombe lanciate era tale che accettai l’aiuto di un signore, il quale, vedendomi solo sulla strada, mi invitò a seguirlo dietro il suo palazzo, dove si erano rifugiati lui, la moglie e la figlia, all’interno di un capanno che serviva da pollaio. I campi che si aprivano sulla campagna proprio dietro il pollaio, erano pieni di gente che fuggiva, ma le bombe cadevano anche lì. Molte persone avevano riparato dentro una piccola baracca in quei campi, a circa duecento metri da noi. Un ordigno, o forse più di uno, cadde proprio sopra la baracca. Un altro ordigno cadde vicinissimo a dove ero io, sentii la terra e le pietre scagliate sulla parete e vidi il terrore negli occhi della ragazza e della madre. In un momento di pausa, mi avvicinai verso la baracca colpita, ma vidi solo corpi straziati e pezzi di arti in mezzo a tantissimo sangue: una strage. Capii che non c’era proprio più niente da fare per nessuno e tornai sconvolto di corsa verso il mio rifugio. Le squadriglie aeree si avvicinavano ad ondate, con formazioni di circa 25, 30 aerei. Gli attacchi provenivano sia dal mare che dalla terra ferma e durarono per molte ore, fino al tramonto. Alla fine la città quasi non si riconosceva più, con intere zone distrutte e con colonne di fumo che si alzavano da tutte le parti. Aiutai a sistemare i morti sui camion lungo le vie che percorrevo e cercai di aiutare anche i tanti feriti, sforzandomi di resistere di fronte a tanto sofferenza e disperazione. Quando arrivai nella grande piazza della Stazione Centrale, dove era anche la mia caserma, vidi tutti i pali della luce per terra, in un groviglio di fili. Evidentemente erano state utilizzate bombe particolari, utilizzate proprio per questo scopo e di cui non ricordo il nome, che quando esplodevano tranciavano tutto quello che trovavano fino a circa quaranta centimetri dal suolo. In pratica, se nelle vicinanze si trovava una persona, le sue gambe sarebbero state troncate di netto.

Quello fu il giorno più duro e terribile che vissi da quando ero partito militare. A Palermo non c’erano più né luce, né acqua, né gas e la popolazione cominciò a soffrire anche la fame, così che molta gente si accalcava presso la nostra caserma, dove avevamo ancora farina e pane. La città era completamente allo stremo. Nonostante ciò, le bombe continuavano a cadere e a metà luglio, durante un nuovo bombardamento, prestai soccorso ad un gruppo di persone che si erano rifugiate sotto una roccia di tufo, la quale, colpita dalle esplosioni, si era spezzata in due seppellendo molti di loro. Alcuni erano ancora vivi e tre li riuscii salvare infilandomi sotto una piccola fessura. Continuai a scavare fino a quando mi ressero le forze.

Quello fu il giorno più duro e terribile che vissi da quando ero partito militare. A Palermo non c’erano più né luce, né acqua, né gas e la popolazione cominciò a soffrire anche la fame, così che molta gente si accalcava presso la nostra caserma, dove avevamo ancora farina e pane. La città era completamente allo stremo. Nonostante ciò, le bombe continuavano a cadere e a metà luglio, durante un nuovo bombardamento, prestai soccorso ad un gruppo di persone che si erano rifugiate sotto una roccia di tufo, la quale, colpita dalle esplosioni, si era spezzata in due seppellendo molti di loro. Alcuni erano ancora vivi e tre li riuscii salvare infilandomi sotto una piccola fessura. Continuai a scavare fino a quando mi ressero le forze.

Palermo, luglio 1943

Dal 10 luglio gli alleati erano sbarcati in Sicilia da sud. All’inizio ci giungevano notizie di scontri e battaglie; le nostre forze armate infatti disponevano ancora di molti uomini in Sicilia e non sarebbe stato facile per gli alleati conquistare la terra ferma. Stranamente però, da un certo punto in poi, le notizie degli scontri diminuirono drasticamente e gli alleati attraversarono la Sicilia senza problemi. Si vedeva uno sfaldamento generale del nostro esercito ed anche di tutti gli altri apparati dello Stato. Credevamo che quando le forze alleate si sarebbero avvicinate a Palermo avremmo dovuto combattere e ci preparavamo per questo. Nessun ordine di questo tipo però arrivò, anzi non arrivarono ordini di nessun genere. Lo Stato a Palermo non esisteva più e non esisteva più l’esercito. Nessuno ci diceva cosa dovevamo fare, allora molti soldati siciliani se ne andarono per tornarsene a casa e noi altri eravamo confusi e sbandati. Il 23 luglio gli americani entrarono a Palermo senza sparare un colpo e presero subito possesso delle strutture importanti della città. Affissero dei manifesti che intimavano a tutti i militari di presentarsi alla caserma del 22° Artiglieria, altrimenti sarebbero stati considerati e trattati come spie. Quando lessi il manifesto mi trovavo solo in strada e capii che non potevo far altro che consegnarmi. Nella caserma incontrai Giuseppe. Aver incontrato un paesano, seppure da prigionieri, mi sollevò molto e mi aiutò ad affrontare con più calma il mio nuovo stato. Quando ci arrivò la notizia dell’arresto di Mussolini [25 luglio 1943] capimmo in parte i motivi del comportamento dei nostri superiori: forse non arrivavano più direttive da Roma e avevano capito che non c’era più niente da fare. Eravamo circa trentamila prigionieri e con una infinita colonna di camion ci portarono ad Agrigento, dove, in una grande vallata, era stato approntato un campo di concentramento all’aperto, tanto era estate! Però faceva molto caldo, i vestiti ci si attaccavano addosso e non avevamo nessuna possibilità di lavarci. L’acqua da bere, poca, veniva distribuita dai serbatoi posti sui camion. Un giorno alcuni traduttori si avvicinarono al nostro gruppo e ci chiesero se c’era qualcuno disposto ad andare a Catania per scaricare le navi americane che portavano viveri per i loro militari. Io e Giuseppe, sia per lavorare un po’, sia per sfuggire da quella marea umana, accettammo. Lavorammo a Catania per alcuni giorni, scaricavamo soprattutto scatolette con dentro porzioni di carne di maiale con fagioli, pork and beans.

L’America: un mondo nuovo

Da Catania fummo imbarcati su una nave che in due giorni di viaggio ci portò a Biserta, in Algeria. Era il 15 agosto. Da Biserta, sopra un’altra nave, andammo ad Orano e da lì proseguimmo per gli Stati Uniti. Il viaggio durò 21 giorni. La nave era pienissima, si dormiva per terra e mangiavamo anche noi le scatolette di pork and beans. All’arrivo a New York, eravamo pieni di pidocchi e con la barba lunga: erano due mesi che non ci lavavamo! Appena scendemmo ci fecero togliere i vestiti e ci spruzzarono addosso il DDT per cercare di togliere i pidocchi. Poi ci riconsegnarono i vestiti e con i treni ci portarono a sud, in Georgia. Qui ci fecero buttare i nostri vestiti, ci lavammo e ripulimmo e infine ci diedero i vestiti da prigionieri. Ai nostri misero fuoco, non c’era altra soluzione! I nuovi vestiti erano blu, con la scritta POW (Prisoners Of War cioè prigionieri di guerra) sulle ginocchia, sulla schiena, sulle gambe e sulle braccia.

Quando arrivammo in America, ci rendemmo conto che eravamo arrivati in un altro mondo! Risultava evidente una ricchezza che noi non avevamo mai visto; gli edifici, le luci, le strade, oltre che enormi, erano per noi soprattutto integri. I nostri occhi e la nostra mente venivano da anni di guerra in un paese che già prima era molto più povero e si erano ormai abituati alla vista di edifici distrutti e di strade piene di macerie, spesso ricoperte di calce o cemento per evitare possibili epidemie causate dai corpi in decomposizione, che non era stato possibile liberare. Ci eravamo abituati alla mancanza d’acqua ed alle sere senza luce nelle strade e nelle case, alla tanta gente che non aveva nulla da mangiare, soprattutto nelle città bombardate come Palermo, dove si erano bloccate tutte le attività.

Il contrasto quindi fu immenso e gli anni che avremmo passato da prigionieri in America per molti di noi sarebbero stati quelli più sereni e opulenti da quando eravamo nati!

La prima sera a Fort Benning, in Georgia, la mensa era stracolma di cibo: bistecche, patate, dolci ecc. Forse lo fecero anche per invogliarci a collaborare, ma a noi questo interessava poco. Uno si prese sette porzioni!

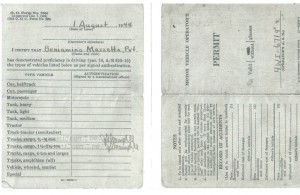

Ci fecero lavorare alla ripulitura dei boschi ed al taglio della legna nelle vicinanze del campo e, poiché io avevo preso la patente poco prima della guerra, fui fortunato, perché mi affidarono la jeep per trasportare gli altri dal campo al luogo di lavoro. La differenza di valutazione tra noi e gli americani, su ciò che era importante e ciò che era superfluo, emerse un giorno in cui ci fu ordinato di ripulire attorno ai fabbricati del comando. Ripulimmo tutto e togliemmo tutta l’erba che per noi era gramigna, alla fine sembrava zappato e ci sembrava di aver fatto un ottimo lavoro. Quando invece tornò il comandante, cominciò ad urlare e a bestemmiare (credo) perché avevamo tolto l’erba che invece era stata piantata per abbellire il prato, altro che gramigna! Ci mandarono a riprendere l’erba tolta e ce la fecero ripiantare. Alcuni giorni venivamo affidati ai civili per fare qualche lavoro: una volta aiutai un signore di colore a sistemare le tubazioni di un campo militare femminile dopo di che con un pick up mi portò a casa sua. Quando arrivammo, la figlia di sei o sette anni corse incontro al padre, ma si mise subito a piangere. Il padre mi disse che non aveva mai visto un bianco!

In quel campo rimanemmo diversi mesi, quasi otto, e lavorammo molto, tutti i giorni. Ci chiesero se volevamo firmare un foglio per diventare collaboratori dell’esercito USA, perché ci dissero di avere un forte bisogno di forza lavoro. Io firmai e Giuseppe pure. Solo i fascisti non firmarono. A noi che avevamo firmato ci diedero una divisa uguale a quella dell’esercito USA, con la scritta “Italy” sulla berretta. Poi andammo in altri stati. Giuseppe mi sembra fu mandato in North Carolina e successivamente, come mi raccontò in seguito, a Yuma in Arizona, mentre io andai in Alabama, in un posto chiamato Camp Rucker. Qui ci fecero anche scuola di inglese, ma per poco, perché molti non ci capivano niente, essendo quasi analfabeti. Lì presi anche lezioni di scuola guida e ottenni la patente americana per guidare i camion. La prima volta che uscii in colonna, non riuscivo a controllare il camion, sbandava e andava di qua e di là lungo la strada. Un automobilista che passava, si impaurì, suonò ed avvertì il tenente dicendogli che c’era un conducente ubriaco. Il tenente arrivò infuriato, ma poi capì che non ero affatto sbronzo: semplicemente una vite di attacco del volante si era rotta, rendendo il camion quasi inguidabile.

In quel campo rimanemmo diversi mesi, quasi otto, e lavorammo molto, tutti i giorni. Ci chiesero se volevamo firmare un foglio per diventare collaboratori dell’esercito USA, perché ci dissero di avere un forte bisogno di forza lavoro. Io firmai e Giuseppe pure. Solo i fascisti non firmarono. A noi che avevamo firmato ci diedero una divisa uguale a quella dell’esercito USA, con la scritta “Italy” sulla berretta. Poi andammo in altri stati. Giuseppe mi sembra fu mandato in North Carolina e successivamente, come mi raccontò in seguito, a Yuma in Arizona, mentre io andai in Alabama, in un posto chiamato Camp Rucker. Qui ci fecero anche scuola di inglese, ma per poco, perché molti non ci capivano niente, essendo quasi analfabeti. Lì presi anche lezioni di scuola guida e ottenni la patente americana per guidare i camion. La prima volta che uscii in colonna, non riuscivo a controllare il camion, sbandava e andava di qua e di là lungo la strada. Un automobilista che passava, si impaurì, suonò ed avvertì il tenente dicendogli che c’era un conducente ubriaco. Il tenente arrivò infuriato, ma poi capì che non ero affatto sbronzo: semplicemente una vite di attacco del volante si era rotta, rendendo il camion quasi inguidabile.

Nell’estate del 1944, dall’Alabama, con un viaggio di tre giorni, ci portarono in California, a Pomona, in un campo di concentramento precedentemente occupato dai prigionieri giapponesi. Qui mi misero ad accudire i cavalli. Da Pomona andammo a Monterey. Molti furono impiegati in una fabbrica che produceva sardine salate in scatola. Altri, come me, lavorammo nell’enorme deposito di gomme usate dei mezzi militari: c’era molto da lavorare perché le gomme dovevano essere ricostruite. Io guidavo un mezzo per il trasporto delle gomme da un reparto di lavorazione all’altro del deposito. Qui rimanemmo quasi un anno. Intanto ci arrivavano le notizie sull’andamento della guerra, anche perché ormai riuscivamo a comprendere un po’ l’inglese e così sapemmo anche dello sbarco in Normandia. Erano più di venti mesi però che non avevo più notizie di casa, le lettere che scrivevamo non le facevano passare. Dopo venti mesi arrivò la prima lettera di mia madre. Dentro c’erano anche tutti gli indirizzi dei cerquetani che lavoravano in America.

Arrivò anche la notizia delle bombe atomiche, e fu la prima volta che le sentimmo nominare, su Hiroshima e Nagasaki e che il Giappone si era arreso e quindi la guerra era finita.

Invece di farci ripartire però, perché dicevano che non era facile organizzare il rimpatrio, dalla California ci portarono a Salt Lake City, la città dei mormoni, nello Utah. Qui ci fecero lavorare in uno stabilimento che produceva batterie elettriche per i mezzi militari. Nella zona c’erano tanti animali e soprattutto tante lepri. Molti mettevano delle trappole per catturarle.

Il ritorno a casa

Nel dicembre del 1945 finalmente ci dissero che saremmo tornati in Italia. Non era facile prendere i treni, perché erano sempre pieni di soldati americani che tornavano. Allora andammo a S. Francisco, in California, e il 6 gennaio prendemmo la nave. Dopo sette giorni attraversammo il canale di Panama e poi l’Atlantico. Il 6 febbraio del 1946 arrivammo in Italia, al porto di Napoli. Giuseppe era tornato prima di me, nel dicembre del 1945.

Tornare a Cerqueto fu un cambiamento simile a quello dell’arrivo da prigioniero in America, ma all’inverso. La guerra aveva portato una miseria se possibile ancora peggiore di quella che c’era prima! Non c’era lavoro e si viveva del poco che producevano i campi, l’allevamento e la lavorazione della lana. Tutte le comodità, le ricchezze e lo sviluppo dell’America, anche per noi che eravamo prigionieri, di colpo scomparvero e riprendemmo la vita di prima. Ero però felice di essere tornato a casa e di aver avuto la fortuna di riabbracciare tutti i miei cari.

La mancanza di lavoro e di soldi mi spinsero qualche tempo dopo ad aprire (per la sera, dopo il lavoro) una specie di bar nel locale del “monte”, una stanza posta al piano inferiore dei locali della scuola elementare, che era di proprietà del Comune. Era sempre pieno di gente e di militari come me tornati dalla guerra; in quelle sere del 1946 parlavamo molto dei fatti del conflitto, dei dispersi e delle tante vicissitudini passate da ognuno in tutti i continenti. Si parlava molto anche di politica, mentre ai tempi del fascismo non se ne parlava mai. Portai avanti il bar per circa due anni, fino al 1948, pur con qualche difficoltà perché il parroco di allora, Don Ruggiero, non lo vedeva di buon occhio. Una volta chiamò i carabinieri perché era passata l’una di notte e l’orario di chiusura era a mezzanotte: appena entrati, i carabinieri fecero uscire tutti fuori e quelli che stavano bevendo posarono il loro bicchiere sul bancone. Mi fecero tre multe e senza ammettere obiezioni. Mi multarono per l’orario, per il fatto che all’esterno non c’era la luce sopra la porta e incredibilmente perché i bicchieri sul bancone erano sporchi e semipieni!

L’America, però, era per forza di cose legata al mio destino, perché nel 1946 mi fidanzai a Cerqueto con una ragazza di nome Lucia, figlia di Giuseppe, il quale lavorava negli USA, a Chicago. Ci sposammo nel nostro paese nel 1951 e poi, nel 1952, ci trasferimmo anche noi in America e tuttora siamo qui, con figli e nipoti. Per questo non ho una preferenza tra la prima e la seconda patria, perché l’Italia e gli Stati Uniti sono entrambe nel mio cuore.”

Documento Impiego negli ISU – in inglese – in italiano

Ringraziamento prima del ritorno a casa

Ringraziamenti da Parte degli Usa per il lavoro prestato

Angelo Mastrodascio